地方創生のヒントが満載

創造的過疎・神山町進化論

〜徳島県神山町〜

都心部への一極集中化に伴う、地方都市の人口流出は、依然深刻さを増しています。

今回訪れた徳島県神山町も過疎化に悩むまちのひとつでした。

しかし、いつしか神山町は、“地方創生の聖地”と呼ばれるまでに進化します。

山奥にある田舎町で、起きたこととは? 立役者に話を伺いました。

地方創生の聖地と呼ばれる徳島の消滅可能性都市

徳島県東部の名西郡(みょうざいぐん)に属し、県の中心部から車で約45分程度の場所に位置する神山町。面積は、徳島県で9番目に大きい173.30㎢を誇り、中央を東西に流れる鮎喰川(あくいがわ)上流域に農地と集落が点在し、町は300~1,500m級の山々に囲まれています。

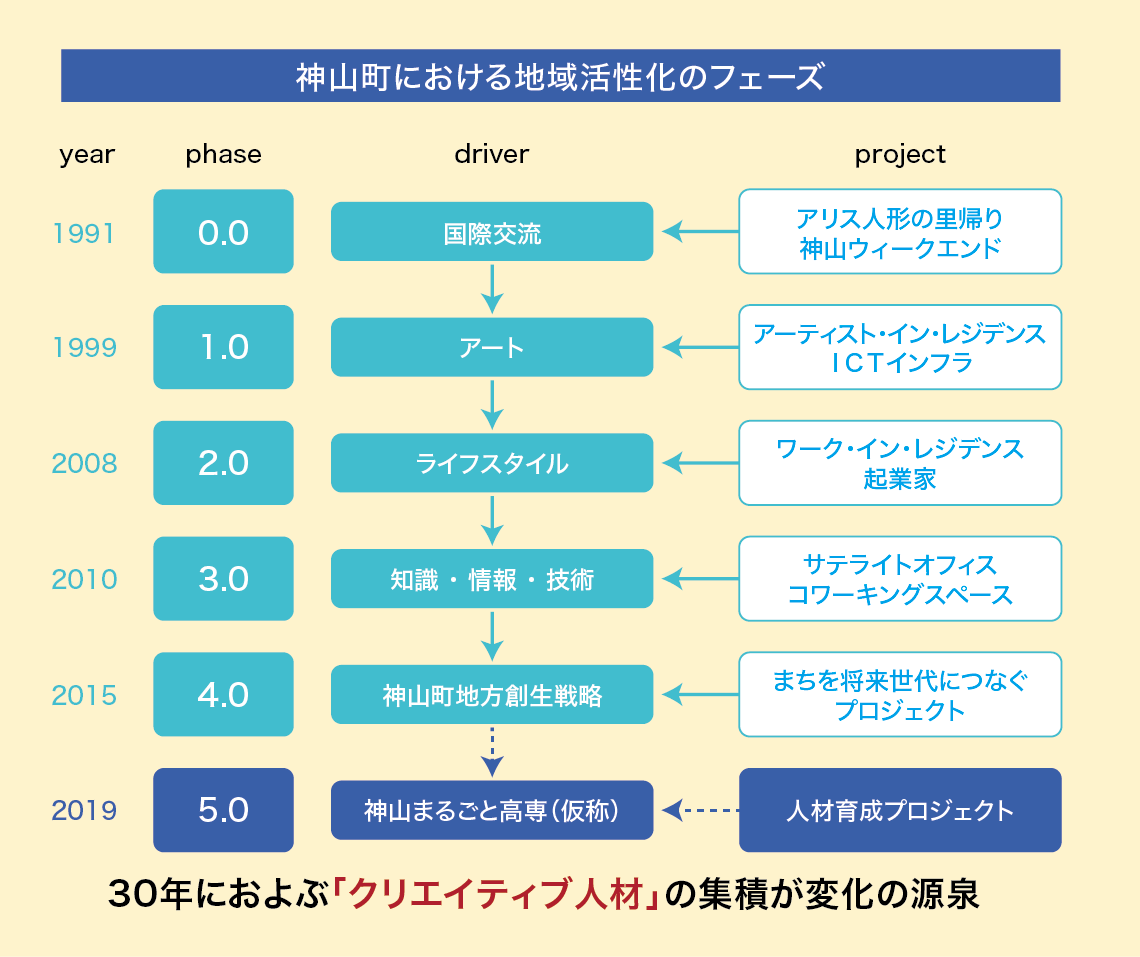

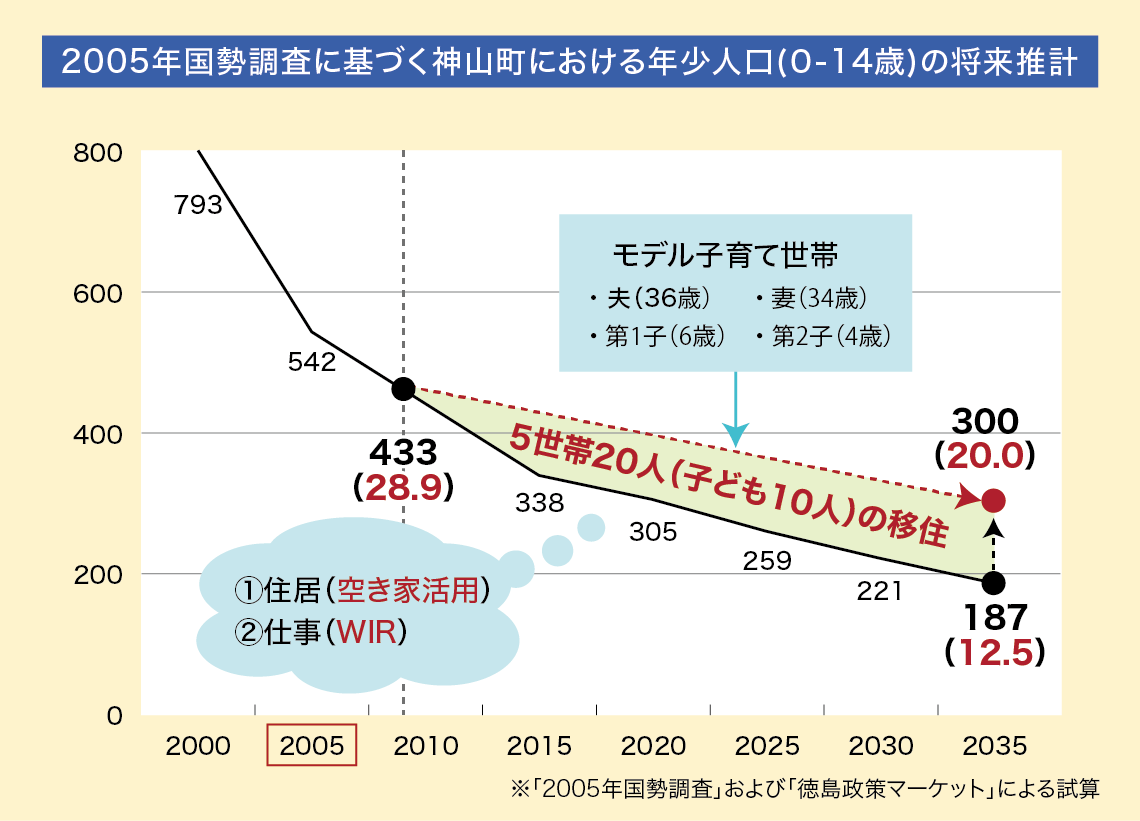

神山町が誕生したのは1955年。上分上山村(かみぶんかみやまむら)、下分上山村(しもぶんかみやまむら)、神領村(じんりょうそん)、鬼籠野村(おろのむら)、阿野村(あのそん)の5村が合併し、町制がスタートします。当初は、約20,000人の人口を擁していましたが、日本が戦後の高度成長期に突入すると同時に、年々人口が流出。その速度はすさまじく、2000年に約8,300人、消滅可能性都市に指定された2014年には約5,900人まで減少してしまいます。ただ、人口の数字だけを見ると、町の“衰退”をイメージしてしまいますが、同軸で幾多のプロジェクトが動いていたのも事実。そのプロジェクトが奏功し、神山町は“地方創生の聖地”と呼ばれ、多様なスキルを持った若者たちが続々と移住するようになります。その後、地方創生のロールモデルとして、神山町は数々のメディアで取り上げられ、新たな働き方を模索する、東京や大阪のIT企業がサテライトオフィスを開設するなど、2010年以降、計16社の企業が神山町に集積します。この流れは、後のIT人材育成を目的に開校された「神山まるごと高専」(2023年4月開校)につながります。なぜ、消滅可能性都市にも指定された神山町が地方創生に成功したのでしょうか。立役者であるNPO法人グリーンバレー前理事長・大南信也氏(以降、大南氏)に話を聞くと「新しいコトやモノを生み出すクリエイティブな人材が集まり、その人たちが十分に能力を発揮できる寛容な土壌づくりを長い間続けてきた結果」だと教えてくれました。

国際交流のきっかけを作った青い目の人形

大南氏は地方創生の流れを6つの段階に分けて解説してくれました。源泉となった「国際交流」が始まったのは1991年。1体の青い目の人形の存在だったといいます。詳細を伺うと、戦前の1927年、アメリカから日本に12,739体の青い目の人形が寄贈されます。急速に悪化し始めた日米関係を子供世代から改善しようという運動が始まり、文部省経由で全国の小学校や幼稚園に配布されたそうです。ところが、太平洋戦争が始まると“敵国の人形は焼き払ってしまえ”という運動が起きます。結果、残った人形は約300体。その一体が、大南氏の母校に保管されていたのです。大南氏は「1990年4月、長男が同じ小学校に入学し、PTAの役員会に出席するために十数年ぶりに学校を訪れると、青い目の人形「アリス」が陳列ケースに飾られていました。人形にはパスポートが添えられ、そこには名前「アリス・ジョンストン」とともに出身地「ペンシルベニア州ウィルキンスバーグ」と記されていました。63年前に送られてきた人形なので、まだ関係者が存命かもしれないと考え、ウィルキンスバーグ市長宛てに送り主探しを依頼する手紙を書いたところ、半年後に見つかったという連絡が入りました。そこで、私たちはアリス里帰り実行委員会を組織し、1991年8月、小中高生10名を含む住民30名で、ウィルキンスバーグを訪問したのです」と話します。

アリスの故郷であるペンシルベニア州ウィルキンスバーグ市への訪問は、国内はもとより現地メディアからも大きな注目を浴び、多くの方に歓迎されたと、大南氏は振り返ります。帰国後、主要メンバーは、NPO法人グリーンバレーの前身となる神山町国際交流協会を立ち上げ、国際交流をベースにした活動を開始。この流れが、クリエイティブな人材が集まる転機となった神山アーティスト・イン・レジデンスほか、数々のプロジェクトにつながります。

図:神山町における地域活性化のフェーズ

図:2005年国勢調査に基づく神山町における年少人口(0‐14歳)の将来推計

人を呼び込む礎となったアート・芸術の町・神山

アーティスト・イン・レジデンスとは、国内外からアーティストを一定期間招いて、滞在中の創作活動を支援する事業です。日本でも1990年代から関心が高まり、主に地方自治体がその担い手となっていました。徳島県では「1997年に徳島県が策定した徳島県総合計画の中に、神山を中心とした地域に、国際文化村を作るという“とくしま国際文化村構想”が謳われていました。しかし私たちは、行政が作った施設でも、10年後、20年後には住民が管理・運営するような時代が来るはずと考え、住民の視点に立った文化村を徳島県に提案するとともに、将来的に行政の補助金や助成金がなくても自立できるようにしようと、国際交流協会のメンバーで話し合い、その企画を持ち込みました。そのひとつが、アートを中心にした国際芸術家村をつくること。アーティストが住む場所やアトリエを準備するくらいなら、大きな投資をすることなく、自分たちの力できると考えたからです」と話します。

こうして徳島県や神山町の支援を受けて1999年からスタートしたのが「神山アーティスト・イン・レジデンス」です。同プロジェクトは、日本人1名と外国人2名の芸術家を毎年招待して、住民が活動を支援。初年度の応募総数は数名でしたが、翌年から徐々に増加。数年後には、170名もの応募が来たといいます。おそらく、滞在を経験したアーティストたちにとって、神山での創作活動や暮らしは新鮮に映ったのではないでしょうか。そうした情報が、口コミで神山の名は広まり、以降、自費でもいいから滞在したいというアーティストが多数、現れます。

この状況に大南氏たちは、希望者たちに宿泊先やアトリエのサービスを有償で提供し、新たなビジネスを展開できないかと考えます。そこで総務省のモデル事業採択を受けて、アートや空き家に関する情報サイト「イン神山」を立ち上げます。ただ、実際に情報を公開すると、一番反響が大きかったのは「神山で暮らす」という空き家情報のコーナーでした。その後、神山町への移住を希望する声が増加し始めます。

図:ウェブサイト「イン神山」の構築

空き家活用を町が指定するワーク・イン・レジデンス

知名度が上がり、移住者も増える。このうれしい状況でも、手放しで喜べない理由が神山町にはありました。町には移住者がすぐに入居できるほど、空き家のストックがなかったのです。また、過疎地の大きな課題は、雇用、仕事が少ないこと。仕事がなければ移住者は、持続可能な暮らしを送ることはできません。そこで大南氏たちはこの打開策を練る中で、たどり着いた答えが、仕事を持った人や仕事を作り出す人を誘致するワーク・イン・レジデンスだったといいます(2008年開始)。これは町の将来に必要と考えられる働き手や起業家を受け入れ側の町が逆指名する制度で、例えば「この空き家には、パン屋を開業したい人、もしくはWebデザイナーに貸します」といった入居条件を限定することで、町のニーズに合った移住者を募る。いわば、町が空き家の活用方法を指定するやり方です。こうして「町をデザインすることが可能になっていった」といいます。現に、ワーク・イン・レジデンスの第1号はパン屋となり、その後、ビストロ、カフェなど開業する人が続き、15年間で150世帯、255人が移住してきます。また、冒頭で述べたIT企業のサテライトオフィスの第1号は、クラウド名刺管理等、営業DXサービスを展開するSansan株式会社だそうです。いち早く町全体に高速ブロードバンドを張り巡らせ(2005年)、申し分のないネット環境をつくったこと、そして何より、神山町の数々の興味深い取り組みが決め手となったそうです。同社は、2010年に大南氏たちから紹介された築70年の古民家に「神山ラボ」をスタートしています。

地方創生を成功に導いた創造的過疎という言葉

前項までに述べてきた神山のプロジェクトは、ごく一部ですが、これまで多くのメディアが神山町を取り上げた際、共通して出てくるキーワードが「創造的過疎」です。これは大南氏が作った言葉で、「人口減少数にとらわれるのではなく、人口の中身を変えていこうということです。例えば、これまで過疎地域でさまざまな政策が行われてきましたが、うまくいっているところは多くありません。むしろ、多様な働き方がある地域に変化していけば、農林業だけに頼らない、新しい地域のステータスができるんじゃないかという考え方です」とのこと。これまでの大南氏の行動力に脱帽すると同時に、同氏の発想、手腕に魅了された人々が神山町に大勢いたこと。それが町の現在を形成していると考えられます。

移住者を魅了する神山の自然