自社従業員の紹介により、新しく従業員を採用することになりました。そこで、リファラル採用の紹介インセンティブを支払う際の留意点について教えてください。

Answer

原則として、リファラル採用が自社の業務の一部であることを就業規則に明示すれば、紹介インセンティブを支払うことに問題はありません。ただし、特定の従業員に対して高額な紹介インセンティブを支払う場合には、当該従業員が無許可の人材紹介事業を行っているとみなされるリスクがあるため、配慮すべきと考えます。

リファラル採用とは

企業が自社の従業員から、採用に応募する友人や知人の紹介を募って、選考プロセスを経て最終的に採用するかどうかを決定する制度です。採用コストやミスマッチが減り、定着率が高まるというメリットがあります。

リファラル採用制度を推進し、定着させるためには、制度周知のほか、友人・知人に紹介したいと思えるような魅力ある企業であることも必要です。さらに、この制度を促進するために、友人・知人を紹介してくれた従業員に対し、インセンティブを支払う制度にしている企業もあります。

紹介インセンティブを支払う際の留意点

①就業規則への明示

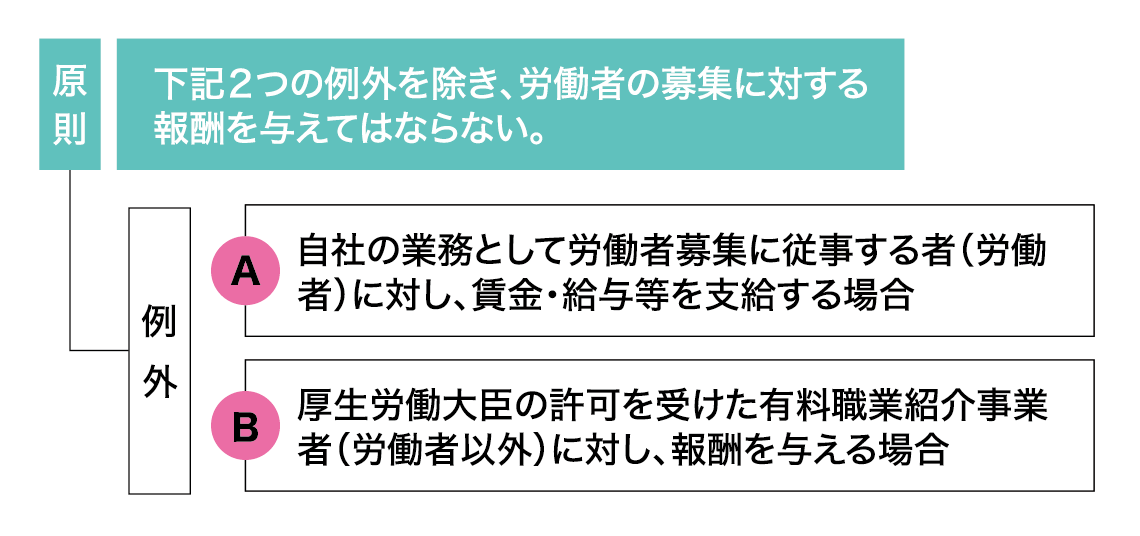

職業安定法(以下、職安法)第40条では、労働者を募集する際には、例外に該当する場合を除いて、その募集に関わる人に報酬を支払ってはいけないとされています。これは、労働者の募集が公正に行われるようにすることを目的としており、その例外が2つ挙げられています。

1つは、自社で労働者を募集する場合で、募集に協力する自社の従業員に対して賃金、給料その他これに準ずるものを支払うケースです。

もう1つは、厚生労働大臣の許可を受けて有料職業紹介事業を行う場合で、報酬について厚生労働大臣の認可を受けているケースです。

もう少しわかりやすくするために職安法第40条の内容について図表1に整理しました。リファラル採用の紹介インセンティブの支払いが職安法に反しないためには、例外AまたはBに該当する必要があります。例外Bの「厚生労働大臣の許可を受ける」というハードルは高いので、残る選択肢は、自社の業務の対価としての賃金に該当(例外Aに該当)することになります。

図表1:職業安定法第40条

そこで、就業規則において、紹介者は従業員の立場で自社の業務の一部としてリファラル採用にかかわる活動を行っていることを明記することが考えられます。これによって、紹介インセンティブが労働基準法に規定する労働の対償であることが明確になり、職安法第40条に抵触するものでないことを主張する根拠になります。

②紹介インセンティブの金額設定

職安法第30条では、有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないとされています。つまり、職業紹介を行う許可のない者に対し、報酬・対価を支払うことは原則禁止されています。

たとえ就業規則への明示を行ったとしても、本業で支払う賃金より高額の紹介インセンティブを支払うと、受け取る従業員は無許可の人材紹介業を行っているとみなされ、職安法第30条への抵触が問題となります。

紹介インセンティブの金額を検討する上で参考となる、有料職業紹介事業者が得ている報酬の1件当たりの平均は、約109万円(令和5年調査)です。したがって、1年度当たりの支給総額に上限を設ける制度にすることなどが考えられます。

そもそも、高額な紹介インセンティブを設定すると、採用コスト削減というリファラル採用のメリットがなくなってしまいます。紹介インセンティブの相場は、企業規模や職種にもよりますが、だいたい紹介者1人当たり10万円未満としている企業が多いようです。

なお、採用後すぐに退職してしまうと、紹介インセンティブの返還が問題になることから、被紹介者が採用されて『入社後〇か月勤務すること』を紹介インセンティブの支給条件としている企業もあります。

また、紹介インセンティブの支給方法については、金銭に限らず、ギフトカードや旅行券、スポーツ観戦チケットなどの体験型報酬を取り入れている企業もあります。自社の風土や従業員のニーズに応じて柔軟に設計するとよいのではないでしょうか。

③紹介インセンティブの支給対象者

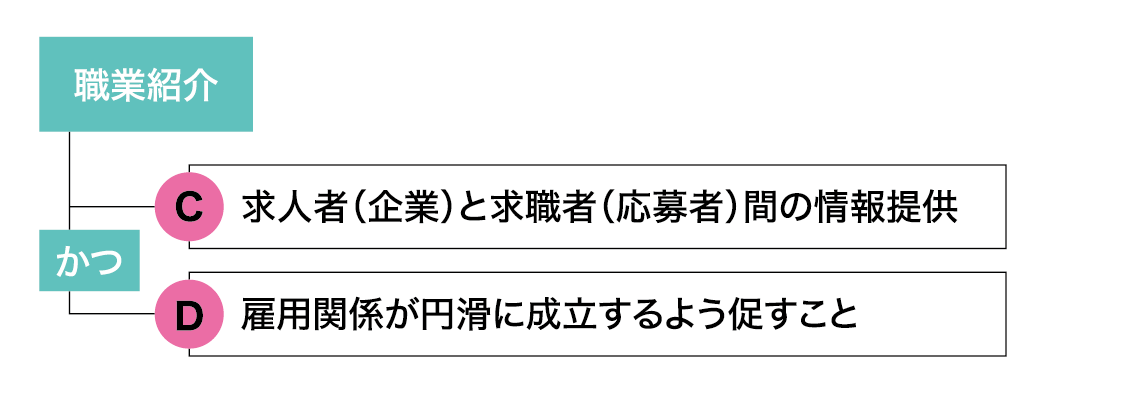

友人・知人を紹介した従業員が採用選考プロセスにかかわり、紹介インセンティブをもらうことも、職安法第30条(有料職業紹介事業の許可)への抵触が問題になります。その理由は、職安法では求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることを『職業紹介』と定義しているからです。

具体的には、図表2のとおり、第三者が求人者(企業)と求職者(応募者)の間を取り持って、雇用関係が円滑に成立するように世話をすることが職業紹介です。

図表2:職業安定法4条(職業紹介とは)

この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。

したがって、CおよびDの両方にかかわってインセンティブの支払いを受けると、有料職業紹介事業とも受け取られかねません。このような理由から、採用の決定権限を持つ上級管理職は、紹介インセンティブの支給対象から外すことが望ましいと考えます。

関係法規

●職業安定法第30条(有料職業紹介事業の許可)

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

●職業安定法36条(委託募集)

1 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

●職業安定法第40条(報酬の供与の禁止)

労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

社会保険労務士法人

大野事務所

木村 彩

(特定社会保険労務士)

前職ではアウトソーシング会社に所属し、工場や店舗に直接出向いて労務管理の効率化を検討していた。その際、労働法や社会保険制度への理解の必要性を感じ、大野事務所に入所。時代にあった『働きやすい職場づくり』を目指して考える毎日である。