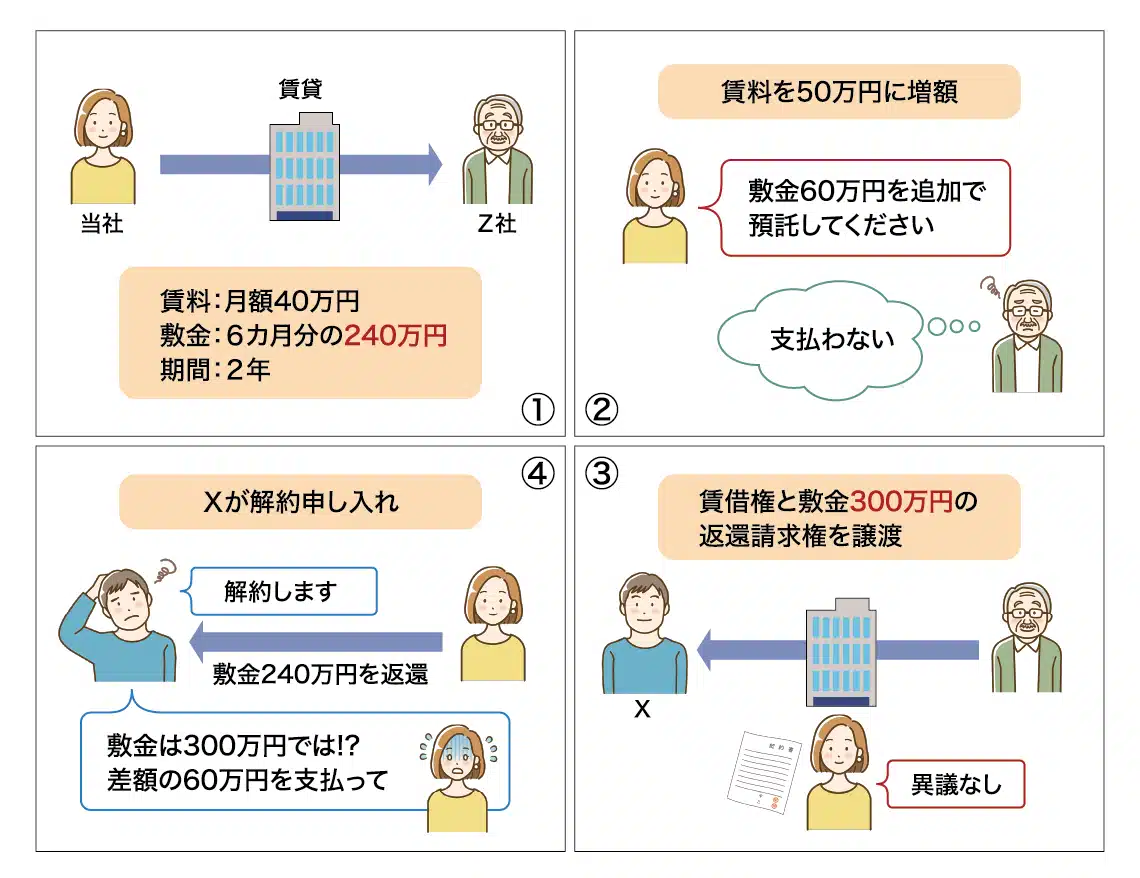

当社の所有する貸しビルを、Z社に対し、賃料月額40万円、敷金は6カ月分の240万円、期間2年の約定で賃貸しましたが、その後の賃料を50万円に増額したため、差額の60万円の敷金を追加で預託するよう求めましたが、Z社は支払いをしていません。

その後、Z社がXに賃借権と敷金300万円の返還請求権を譲渡し、その書面に当社はこれを異議なく承諾しました。当社の担当者は敷金が300万円と記載されていることに気付かないまま承諾印を押したのですが、その後、Xから解約の申し入れがあり、当社が敷金として預託を受けていた240万円を返還したところ、Xから「敷金は300万円だから差額の60万円を追加で支払ってくれ」と要求されました。応じる必要があるのでしょうか。

Answer

賃貸借契約が終了した際に、賃貸人は、賃借人から預託された敷金の額から賃借人の未払い債務を控除した残額を返還する義務を負います。現実に預託を受けた敷金が240万円であれば、返還すべき敷金は240万円となるはずです。

しかし、本件では、賃借権がZからXに譲渡されており、敷金300万円の返還請求権の債権譲渡について異議なく承諾をしています。改正前民法では、異議をとどめない承諾をした債務者(賃貸人)は、受領した敷金は300万円ではなく240万円に過ぎないとの抗弁を封じられてしまうので、Zが悪意でない限り300万円を返還する義務を負うのですが、改正民法では異議をとどめない承諾の制度が廃止されています。したがって、改正民法が適用される事案であれば、賃貸人は実際に預託を受けた240万円を返還すれば足りることになります。

図表:相談事例の経緯

賃貸借契約における敷金返還義務

賃貸人の敷金返還義務については、賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、「その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない」と規定しています(改正民法第622条の2)。

このように、賃貸人が返還義務を負うのは「その受け取った敷金の額」から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額ですから、240万円しか受け取っていなければ、実際に受け取った240万円を返還すれば足ります。

したがって、賃借人が敷金として300万円を預託したから、敷金300万円を返還せよと求めてきた場合には、賃貸人は「自分が受け取ったのは240万円であるから、240万円しか返還しない」と主張することができます。

賃借権が敷金返還請求権とともに譲渡され、賃貸人がこれに異議なき承諾をしていたとき

改正前民法(以下「旧民法」という)第468条1項は、債権の譲渡については、債務者が異議をとどめない承諾をした場合には、譲渡人(前賃借人Z)に対して対抗することができた事由(抗弁事由)があっても、これをもって譲受人(賃借権の譲受人X)に対抗することができないとされていました。抗弁とは、たとえば契約の無効、取消し、解除、弁済、相殺、同時履行など、債務の履行を拒むことができる理由等をいいます。

旧民法時代の裁判例

東京簡判平成15年4月8日は、敷金として200万円、その後に40万円を追加預託した証拠がない事案で、追加預託されたとの前提で、賃借権と敷金返還請求権240万円を譲渡したという書面に賃貸人が異議をとどめず承諾したケースにおいて、賃借権の譲受人が、①敷金の追加預託分40万円の返還を求めたことに対しては、40万円の追加預託の事実が立証されていないので「40万円の返還義務なし」と判断したものの、②追加預託した240万円の敷金譲渡については異議をとどめず承諾しているから、賃貸人は敷金が240万円である事実を争えないことになるので「追加預託した40万円も返還せよ」との判断をしています。

改正民法による異議をとどめない承諾規制の廃止

これに対し、改正民法第468条では異議をとどめない承諾の制度を廃止しました。これにより、賃貸人は、敷金は240万円であると主張できることになります。

今回のポイント

- ●賃貸人は、賃貸借が終了した際には「預託を受けた敷金額」から、賃借人の債務不履行分を控除した残額を返還する義務がある。

- ●賃借権が敷金返還請求権とともに譲渡され賃貸人が300万円の敷金の譲渡に異議をとどめない承諾をした場合、改正前民法のもとでは譲受人が悪意でない限り、賃貸人は抗弁を封じられるので、実際に預託を受けていない差額の60万円についても返還義務を負う。

- ●改正民法のもとでは、異議をとどめない承諾をしても、抗弁は封じられないので、敷金は実際に受けた預託額240万円を返還すれば足りることになる。

江口・海谷・池田法律事務所

弁護士

江口 正夫

東京弁護士会所属。最高裁判所司法研修所弁護教官室所付、不動産流通促進協議会講師、東京商工会議所講師等を歴任。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会理事。著書に『不動産賃貸管理業のコンプライアンス』『大改正借地借家法Q&A』(ともに にじゅういち出版)など多数。