懲役・禁錮が廃止され、拘禁刑という新しい刑罰が創設されたとききました。拘禁刑の創設は、宅建業法に影響があるのでしょうか。

Answer

拘禁刑の創設は、宅建業法に影響があります。宅建業法上、①宅建業の免許、②宅地建物取引士の登録、③手付金等保証事業における事業者の役員の資格について、拘禁刑以上の刑に処せられたことが欠格事由となり、また宅建業法違反の罰則に拘禁刑が取り入れられました。

拘禁刑

一般に強く非難されるべき犯罪行為を行った者に対しては、身柄拘束をともなう処罰が加えられます。明治40年に刑法が制定されてからこれまで、懲役・禁錮という刑罰が科されていました。

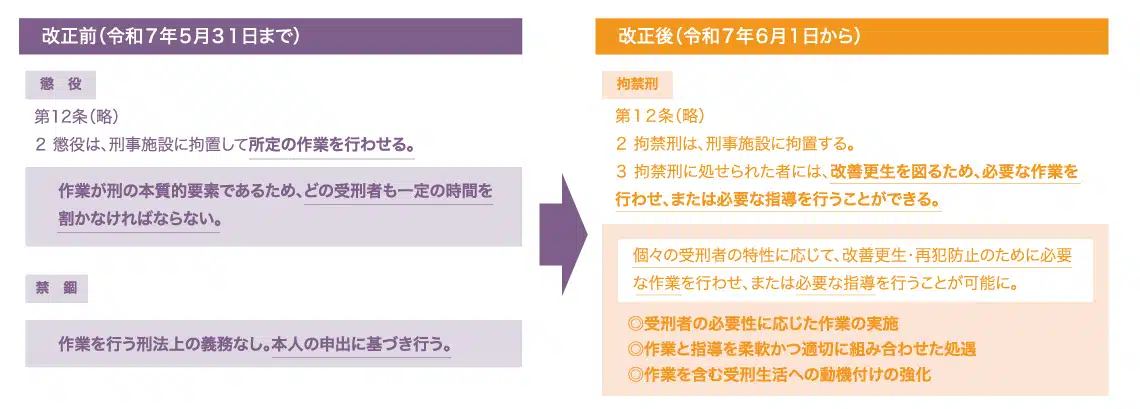

ところで、懲役と禁錮は、刑務作業の義務があるか否かによって区別されており(改正前の刑法12条2項・13条2項)、懲役の受刑者には刑務作業が義務付けられる一方で、禁錮の受刑者は刑務作業が任意とされていました。しかし受刑者を身柄拘束する目的は、懲らしめだけではありません。再犯を防止し、健全な社会人として社会復帰させるために、受刑者の特性に応じた更生プログラムを実施することにあります。

そこで令和4年6月に刑法が改正され、懲役と禁固が廃止されて身柄拘束を伴う刑罰が「拘禁刑」に一本化されました(改正後の刑法12条3項)(図表1)。改正された刑法は、令和7年6月に施行されています。

図表1 懲役と禁錮を廃止し、拘禁刑を創設

刑法改正による刑罰の種類の変更にともなって、宅建業法においても、欠格事由や違反行為の罰則について、取扱いが見直されました。

欠格事由

(1)宅建業の免許

宅建業法は、免許がなくては業を行うことができないという免許制を採っていますが(宅建業法12条1項。以下、単に条数を示すときには、宅建業法の条文)、一定の刑罰を受けた者には、一定期間免許は与えられません(欠格事由)。この場合の欠格事由が改められ、「拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」について、免許が与えられないものとされました(5条1項5号)。法人でその役員または政令で定める使用人のうちにこの欠格事由に該当する者がいる場合も同様です。

(2)宅建士の登録

宅建士試験に合格した者で、所定の要件を満たした場合には、都道府県知事の登録を受けることができますが(18条1項本文)、欠格事由に該当する場合には登録を受けることができません。この場合の欠格事由が改められ、「拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」について、登録を受けることができないものとされました(18条1項ただし書き・同項6号)。

(3)手付金等保証事業における事業者の指定

手付金等保証事業を行う事業者の欠格事由について、役員のうちに「拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がいるときに指定がなされないことと改められました(52条7号ロ)。

罰則規定

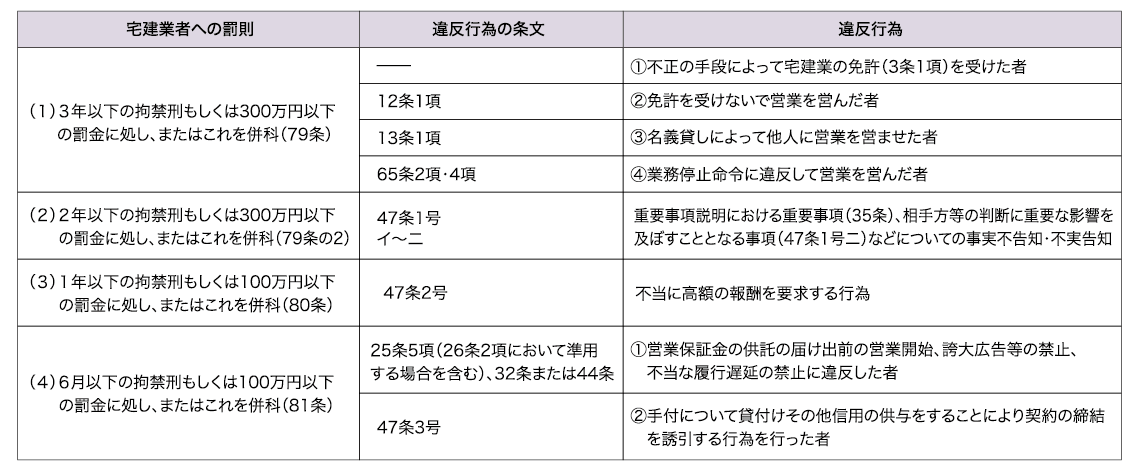

宅建業法の重要なルールに違反した者に対しては、身柄を拘束する罰則が科されます。懲役・禁錮が廃止され、拘禁刑が創設されたことから、それぞれの違反行為に対応する罰則について、図表2のとおり改正されています。

図表2 違反行為と罰則

まとめ

今般の拘禁刑の創設は、宅建業者のみなさまの日常業務にかかわるものではありません。しかし、宅建業の免許、宅建士の登録、業務の基本ルールなどは、いずれも宅建業の根幹にかかわる重要な仕組みです。本稿によって拘禁刑が創設されたことを知っていただくとともに、これらの仕組みが宅建業者の信頼の基盤をなしていることを、改めて確かめていただきたいと思います。

山下・渡辺法律事務所

弁護士

渡辺 晋

第一東京弁護士会所属。最高裁判所司法研修所民事弁護教官、司法試験考査委員、国土交通省「不動産取引からの反社会的勢力の排除のあり方の検討会」座長を歴任。マンション管理士試験委員。著書に『新訂版 不動産取引における契約不適合責任と説明義務』(大成出版社)、『民法の解説』『最新区分所有法の解説』(住宅新報出版)など。