日本国民には、健康で文化的な生活を営むための住宅を確保する権利があります。不動産業者は、人々の住宅確保に協力すべき責任のある専門家であり、高齢者や障がい者など社会的に弱い立場にある人の住宅確保に協力することもまた、重要な社会的使命です。

そして、社会的に弱い立場にある人が安心して暮らせる住宅を確保するための仕組みが、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づく住宅セーフティネットであり、この10月に新たな制度がスタートしました。

本稿では、この新制度の概要をまとめたうえで、不動産業者がおさえるべきポイントを解説します。

住宅確保要配慮者と住宅セーフティネット法の改正

住宅セーフティネット法では、高齢者、子育て世帯、低額所得者、障がい者、被災者などが住宅確保要配慮者とされ(住宅セーフティネット法2条1項)、これまでも、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度、登録住宅の改修や入居者の経済的な負担軽減への協力、居住支援協議会や居住支援法人等の事業に対する支援などの施策が講じられてきました。

しかし、これまでの住宅セーフティネットは十分に活用されておらず、加えて物価高など社会的な弱者を巡る状況は悪化の一途をたどっています。

そのため、住宅セーフティネット法が2024(令和6)年5月に改正され、2025(令和7)年10月に施行されました。

1.賃貸住宅の市場環境の整備

①終身建物賃貸借の認可手続きの簡素化(後述Q1)

②居住支援法人による残置物処理業務の推進(後述Q2)

③家賃債務保証業者の認定制度(後述Q3)

2.居住サポート住宅の創設

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と大家が連携し、入居中、見守り等のサポートを行う賃貸住宅。制度を創設し、供給を促進する(後述Q4)

3.地域の居住支援体制の強化

国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で基本方針を策定。市区町村による居住支援協議会(地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体)設置の促進。

以下、Q&A形式で説明します。

Q1.終身建物賃貸借の認可手続きは、どのような見直しがなされたのでしょうか

A1.認可手続きが簡素化されました。

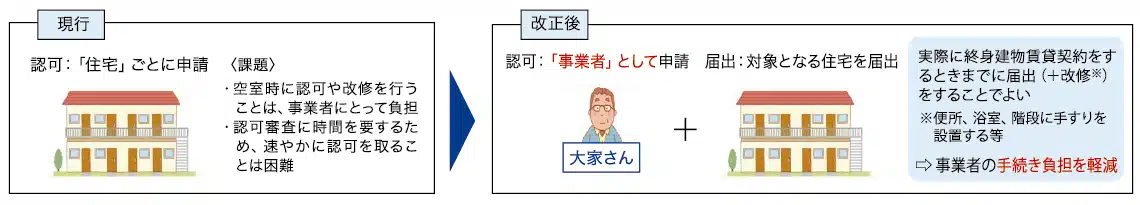

終身建物賃貸借は、賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に終了して相続人に相続されない賃貸借です(高齢者の居住の安定確保に関する法律52条)。これまでは、「住宅」ごとの認可が必要でしたが、改正によって、「事業者」として申請し、対象となる住宅を届ければよいものと改められました。

図表1 終身建物賃貸借の認可手続き

Q2.居住支援法人は、賃貸借契約が解除された場合において、どのような業務を行えるようになったのでしょうか

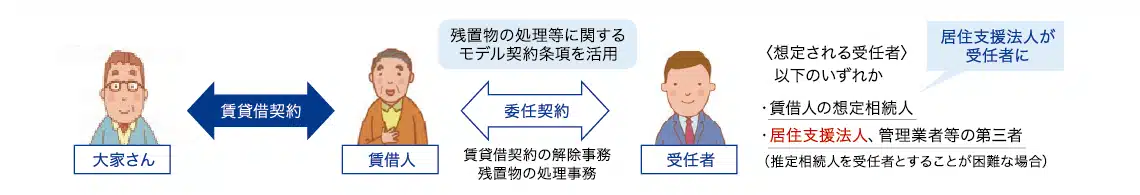

A2.居住支援法人が受任者として残置物処理等業務を行えるようになります。

高齢者の賃貸住宅への入居を促進するため、令和3年に賃貸借契約の解除の委任、および残置物の処理事務の委任に関して、モデル契約条項が作成されました。この契約条項を活用し、居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理が追加されます。

図表2 居住支援法人の残置物処理業務

Q3.家賃債務保証業者について、どのような制度が創設されたのでしょうか

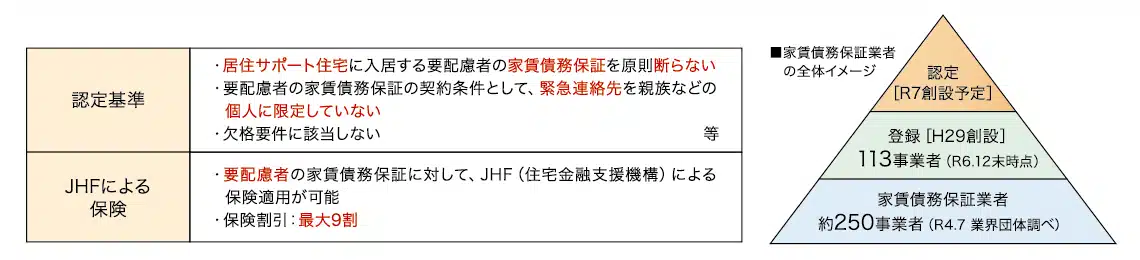

A3.要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を、国土交通大臣が認定する制度が創設されました。

居住サポート住宅に入居する要配慮者の家賃債務保証を原則断らない、要配慮者の家賃債務保証の契約条件として、緊急連絡先を親族などの個人に限定していないなどが認定の基準とされています。要配慮者にとっては賃貸借契約が締結しやすくなり、大家にとっては、家賃滞納に困らない賃貸借契約を締結するための仕組みという意味があります。

図表3 家賃債務保証業者の認定制度

Q4.居住サポート住宅とは、どのような制度なのでしょうか

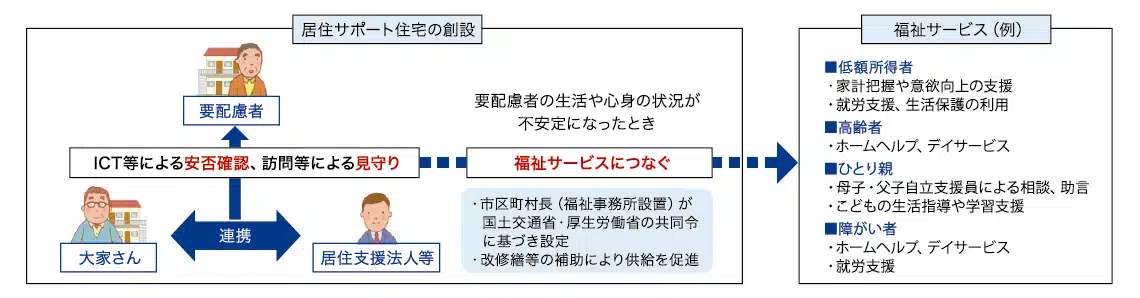

A4.居住支援法人等と大家が連携して入居中のサポートを行う賃貸住宅の「登録制度」の1つです。

改正によって、居住サポート住宅の制度が創設されました。居住サポート住宅では、賃貸住宅にICT等による安否確認や、訪問等による見守りの機能が付加されます。また、要配慮者の生活や心身の状況が不安定になったときに、福祉サービスにつなぐ仕組みも取り入れられます。居住者が安心して穏やかな生活を送ることができ、かつ賃貸住宅の所有者からみても、孤独死の発生を防止できるというメリットが期待できます。

図表4 居住サポート住宅の創設

◯生活保護受給者の場合、住宅扶助費(家賃)について代理納付を原則化

図表1~4の出所:「住宅セーフティネット法が改正されます~令和7年10月からスタート(予定)~」(令和7年3月 国土交通省 厚生労働省リーフレット)より抜粋

山下・渡辺法律事務所

弁護士

渡辺 晋

第一東京弁護士会所属。最高裁判所司法研修所民事弁護教官、司法試験考査委員、国土交通省「不動産取引からの反社会的勢力の排除のあり方の検討会」座長を歴任。マンション管理士試験委員。著書に『新訂版 不動産取引における契約不適合責任と説明義務』(大成出版社)、『民法の解説』『最新区分所有法の解説』(住宅新報出版)など。