現在2歳の子の子育てをしながら時短勤務をしている従業員から、3歳以降も時短勤務を継続できるのか、という質問がありました。引き続き時短勤務を認めなければならないのでしょうか?

Answer

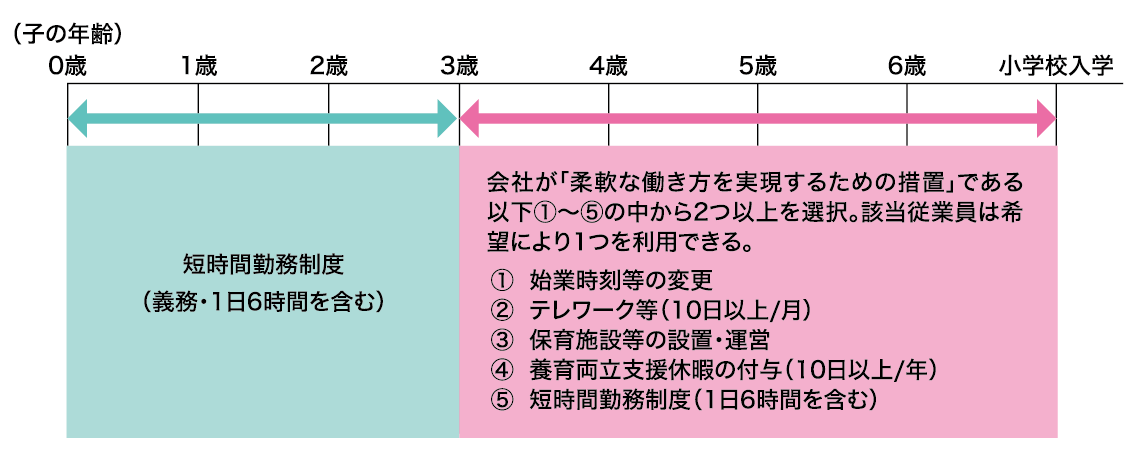

育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育し、育児休業をしていない従業員から申出があった場合、原則として1日の所定労働時間を6時間とする時短勤務を認めなければなりません。子が3歳から小学校就学前までの間は、法律で定める5つの選択肢・制度から、会社が短時間勤務制度を選択したときは、時短勤務を認める必要があります。

育児短時間勤務制度

育児・介護休業法で定める短時間勤務制度(以下「時短勤務」)は、原則として所定労働時間を1日6時間に短縮する制度です。なお、1日5時間や7時間など、6時間以外の選択肢を用意することも可能ですが、6時間を選択できるようにする必要があります。

なお、始業・終業時刻まで従業員が自由に選択できるようにする必要はありませんので、「午前9時から午後4時まで(うち休憩1時間)」と時間帯を指定してもかまいませんが、始業時刻を午前8時30分、午前9時、午前9時30分など選択できるようにしている会社もあります。

【子が3歳になるまで(義務)】

原則として、該当の従業員からの申出があれば、時短勤務を認めなければなりません。ただし、日雇従業員や入社1年未満の従業員等からの申出は、労使協定により拒むことができます。

【子が3歳から小学校就学前まで(選択)】

2025年10月施行の改正育児・介護休業法により、育児と仕事を両立するための「柔軟な働き方を実現するための措置」(図表1)の5つの中から2つ以上を選択することが義務付けられました。これにより、短時間勤務制度を選択した会社では、該当従業員から申出があれば、子が小学校に入学するまで時短勤務ができるよう、就業環境を整備することが必要です。

図表1

時短勤務中の残業

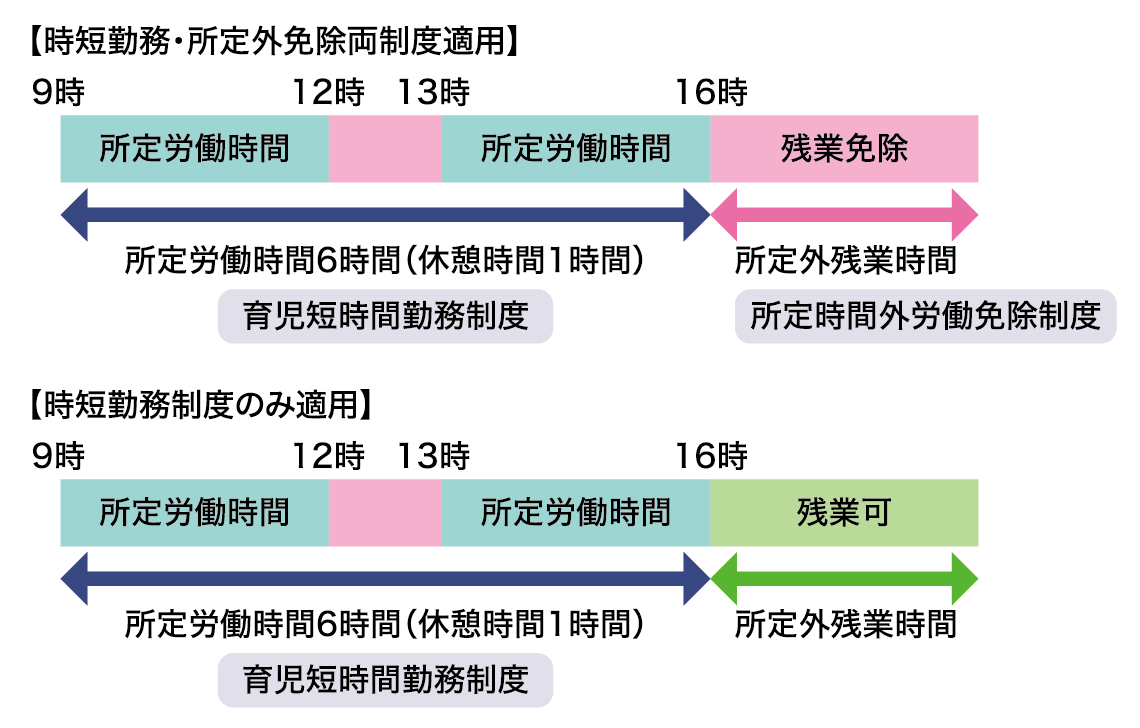

育児・介護休業法により、小学校就学前までの子を養育する従業員※から請求があった場合には、所定労働時間を超えて労働させることはできないとされています。したがって、育児短時間勤務の適用を受けている従業員から所定時間外労働免除の請求があった場合には、原則として残業をさせることはできません。

つまり、図表2上段のとおり、「育児短時間勤務制度」により短縮された所定労働時間である6時間以後の残業を命じることはできません。所定時間外労働免除の申出がない場合には残業をしてもらうことも可能です。

ただ、時短勤務を申し出たことの意味合いを考えれば、残業を命じることは好ましくありません。また、短時間勤務では明らかに終わらない量の業務を与えることは、黙示の残業指示とも解されますので、適切な業務量となるよう調整することがポイントです。

※本年4月より、所定時間外労働免除の対象が、3歳未満から小学校就学前までに拡大されました。

図表2

時短勤務中の賃金

日給月給制では、1カ月の所定労働時間をすべて勤務したときに賃金が全額支払われます。時短勤務では、ノーワーク・ノーペイの原則により、不就労時間に相当する賃金は減額することができますが、フルタイム8時間を2時間短縮して6時間とする事例について考えてみます。

①『基本給』を25%減額し、諸手当は全額支給する

②『基本給および固定残業手当』を25%減額し、家族・住宅手当は全額支給する

③『基本給および諸手当』すべてを25%減額する

このように、どの部分を減額対象とするかは会社によって異なりますので、減額する賃金の範囲を決定のうえ就業規則等に定めておくことが必要です。また、トラブルにならないよう該当従業員に対し、どの程度の減額になるか説明しておくとよいでしょう。

残業代の計算

労働基準法により、原則として1日8時間・1週40時間を超えて労働した場合には、割増賃金の支払いが必要です。したがって、その日の所定労働時間(6時間)を超えて8時間労働した場合は、割増賃金の支払いは不要です。

たとえば、時短勤務により1日6時間に対して月給を定めている従業員が、ある日に10時間労働したとします。この日の賃金は、月給で6時間分がカバーされるので、8時間までの2時間分の法定内残業代(100%)と8時間を超えた2時間分の法定外残業代(125%)の支払いが必要です。

固定残業代の減額

固定残業代は、ある程度の時間外労働を見込んで、一定時間に相当する残業代を毎月同額支給する手当といえます。よって、時間外労働が想定されない場合には、固定残業代を支給しないことが考えられますが、不支給とした場合は、減額が大きいことから他手当同様、短縮した時間に応じて減額することがあります。

時短勤務時に固定残業代が減額、あるいは支払われないケースでは、トラブル防止のために注意が必要です。時短勤務中の固定残業代の取り扱いについて就業規則等で明示するほか、本人に説明のうえ同意を取っておくべきでしょう。

育児時短就業給付金

2歳未満の子を養育している従業員が時短勤務をして、時短勤務前よりも賃金が少なくなる場合の収入の補填として、2025年4月より「育児時短就業給付金」制度(対象は雇用保険の被保険者)が始まりました。給付額は育児時短勤務中に支払われた賃金額のおおむね10%です。

社会保険労務士法人

大野事務所

木村 彩

(特定社会保険労務士)

前職ではアウトソーシング会社に所属し、工場や店舗に直接出向いて労務管理の効率化を検討していた。その際、労働法や社会保険制度への理解の必要性を感じ、大野事務所に入所。時代にあった『働きやすい職場づくり』を目指して考える毎日である。