中古マンションを購入する際の重要な判断材料の1つに「管理」があります。しかし、一口に管理といっても何を基準に判断すればいいのか──。そこで誕生したのが、2つのマンション管理の評価制度です。

制度開始から2年経ったいま、改めてそれぞれの制度内容や違いを振り返り、市場への影響を専門家に解説していただきます。

️マンション市場を変える2つの制度

2022年4月より、マンションの管理の質を「見える化」する2つの制度が始まりました。マンションの管理組合の「管理計画認定制度」と「マンション管理適正評価制度」です。

管理計画認定制度は、マンション管理適正化法に基づいて、各自治体が、国が定めた基準+独自の基準に合った管理組合を認定する制度です。言い換えると、「管理を適正にしようと計画を立てて取り組んでいる良いマンションである」というお墨付きを、自治体がマンションに与えるということです。

他方、マンション管理適正評価制度は、マンションの管理会社で構成される業界団体(〈一社〉マンション管理業協会)が運営し、各マンションの管理の状態を開示する制度です。具体的には、管理体制、建築・設備、管理組合収支、耐震診断、生活関連の5つのカテゴリーで計30項目の管理の状態を点数化し、それをわかりやすく★5~★0の6段階で表示します。情報を開示したマンションの管理の状態は、マンション管理業協会のホームページで確認することができます。さらに、大手の中古住宅の流通サイト等でも、各マンションの評価結果が開示されています。

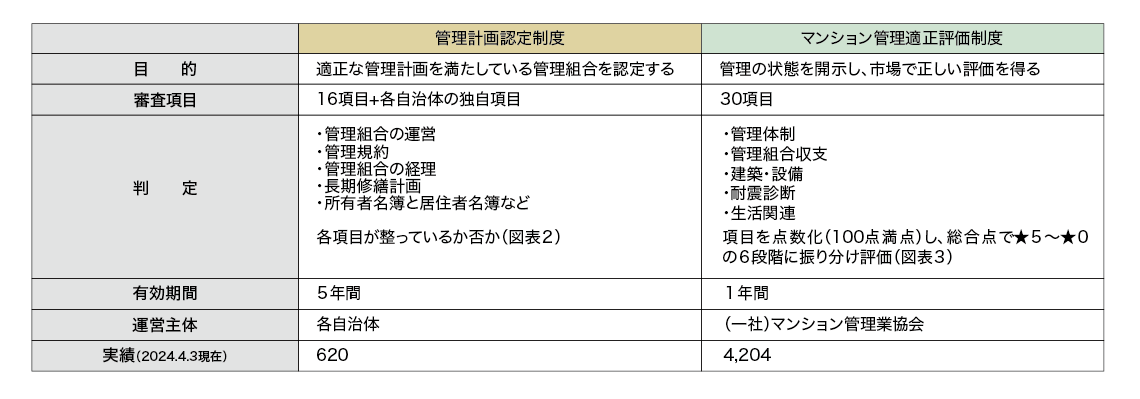

2つの制度の違いを、図表1~3にまとめました。

図表1 管理計画認定制度とマンション管理適正評価制度の違い

図表2 管理計画認定制度の認定基準

- ●管理組合の運営

- ・管理者等および監事が定められている

- ・集会(総会)が年1回以上開催されている

- ●管理規約

- ・管理規約が作成されており、下記について定めている

- ・緊急時等における専有部分の立入り

- ・修繕等の履歴情報の管理

- ・管理組合の財務・管理に関する情報の提供

- ●管理組合の経理

- ・管理費と修繕積立金の区分経理がされている

- ・修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない

- ・修繕積立金の滞納に適切に対処されている (3カ月以上の滞納額が全体の1割以内)

- ●長期修繕計画の作成および見直し等

- ・長期修繕計画(標準様式準拠)の内容およびこれに基づき算定された 修繕積立金が集会(総会)で決議されている

- ・長期修繕計画が7年以内に作成または見直しがされている

- ・長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕 工事が2回以上含まれている

- ・長期修繕計画において将来の一時金の徴収を予定していない

- ・長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された 修繕積立金の平均額が著しく低額でない

- ・計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている

- ●その他

- ・組合員名簿、居住者名簿が適切に備えられている(1年に1回以上、内容を確認)

- + 各自治体の独自項目

図表3 マンション管理適正評価制度

️認定や評価制度を利用したマンションの事例

横浜市で管理計画認定第一号をとったマンションは、築35年以上経つ約600戸のマンションです。理事長みずからがこの制度を知り、「第三者に客観的に判断いただけるということで、迷わず応募した」といいます。また、マンション管理適正評価制度も利用しており、100点満点[★5つ]で開示されています。管理会社に全面委託しながらも、弁護士、建築士、マンション管理士、公認会計士、税理士といった専門家からアドバイスを受け、組合運営の適正化に尽力。また、5年前には修繕積立金を均等積立方式にしています。こうした情報は総会の資料とともに、年1回の組合ニュースで周知し、毎月の理事会の様子はエントランスに掲示して、情報開示にも努めています。さらに、安心安全な暮らしのために防災対策にも力を入れ、100年マンションを目指すことをスローガンにしています。

こうした取り組みの成果が100点満点につながっています。そして、認定や評価の制度を利用していることに、居住者からは「理事等の努力に感謝した」、「うれしく思う」「資産価値が上がると思う」という意見が多く集まっています。さらに、自身の管理の態度への影響を聞いたところ、「管理への関心が高まり、情報をよく見るようになった」等の人が増えています。情報を開示し、人々が自分のマンションへの思いをより深め、そして誇りを持ち、関心を高めるという正の効果が起こっています。

️情報開示が市場に影響しはじめてきた

制度開始から2年が経ち、情報開示をしたマンションが、市場で評価されはじめています。★の多いマンションでは資産価値が上がるということです。横浜市立大学のデータサイエンス学部の鈴木雅智准教授によると、マンション管理適正評価制度を受けた管理水準の高いマンションは価格が高い傾向にあり、★5のマンションの場合、評価を受けていないマンションと比べて11%の価格プレミアムが生じているといいます。

おわりに

いよいよ「管理の質が市場で評価される」時代になってきました。情報開示により、「安心できるマンションか/そうでないマンションなのか」の区別がしやすくなってきたのです。住宅の購入を予定している人たちも、より一層、管理への関心が高まるでしょう。そうなると、管理のことをわかりやすく説明することが求められます。不動産業に携わる皆さまには、ぜひ、マンションのご案内時に、マンション管理の重要性をお伝えいただきたいと思います。まさに「マンションは管理を買え!」の時代なのです。

横浜市立大学 教授

齊藤 広子

大学卒業後、不動産会社勤務を経て大学院でマンション管理を学ぶ。明海大学不動産学部教授、英国ケンブリッジ大学客員研究員等を経て現職。学術博士、工学博士、不動産学博士。