顧客からの暴言や不当な要求など「カスタマーハラスメント」と呼ばれる迷惑行為が増え、社会問題となっています。不動産業界でも国土交通省が2023年9月にマンション標準管理委託契約書を改訂し、カスハラ対応の規定等を追加しました。ここでは、事例を用いてどのようにカスハラが発生し深刻化していくのかを探り、傾向と対策を紹介します。

事例

不動産会社の従業員Aは、オフィスを借りたいという会社経営者Bの担当です。Bの希望どおりの物件が見つかり、賃貸借契約締結となりましたが、あとになってAは、重要事項として説明すべき項目が1つ漏れていたことに気がつきました。Aは謝罪のためオフィスに赴きましたが、Bが忙しかったため、その日の夜にメッセンジャーアプリで謝罪しました。

翌日

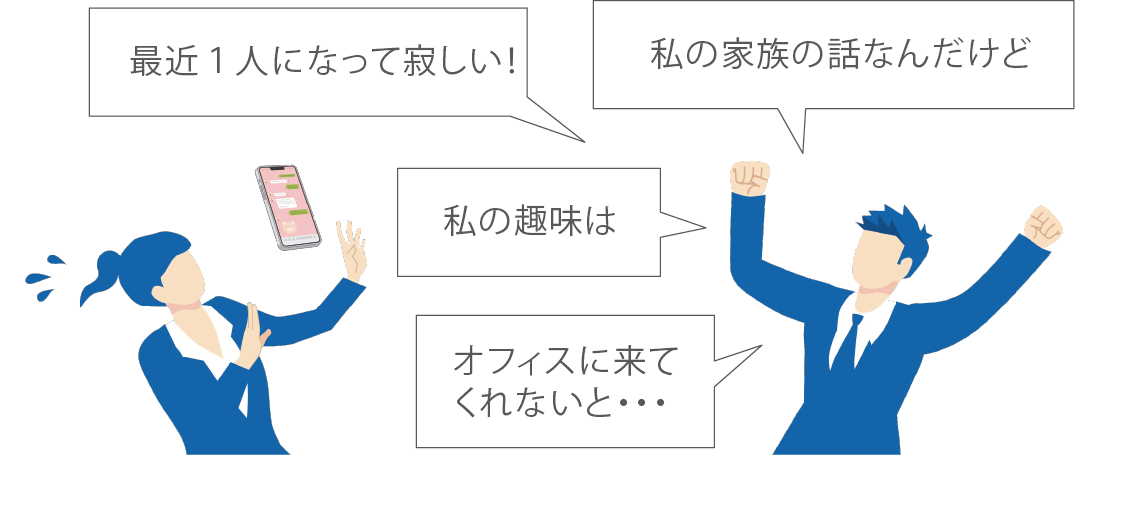

Aは再びBを訪問し謝罪しましたが、Bは話をはぐらかし、謝罪を受け入れるとの発言をしませんでした。そこで、Aは、Bと互いの家族や趣味の話をしてよい関係を築こうとし、やり取りを始めました。

️カスタマーハラスメントの具体的対策の必要性

(1)「カスタマーハラスメント」(以下「カスハラ」)とは、顧客等からのクレーム・言動のうち、その内容や要求に照らして、手段・態様が社会通念上著しく不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもののことです。

業種や業態、企業文化などの違いから、カスハラの判断基準は企業ごとに違いが出ます。よって、あらかじめカスハラの判断基準を明確にした上で、企業内の考え方、対応方針を統一して現場と共有しておくことが重要です。

(2)カスハラに該当するかはあいまいである

大声で怒鳴ったり暴力行為に及ぶなどは言語道断ですが、実際には、正当な要求とカスハラに該当するかがあいまいな事例も多くあります。しかし、(カスハラに限りませんが)ハラスメントというものは、あいまいだからといって放置するとエスカレートする傾向にあります。したがって、カスハラに該当するか微妙な事例であっても早期に対応することが必要です。そのためにも、あらかじめ判断基準を作成して、従業員や顧客に周知すべきです。

実際のマニュアル等は、(公社)全日本不動産協会・全日みらい研究所が本年3月に『不動産業におけるカスタマーハラスメント対策要領』を作成していますので参考になさってください。

不動産業におけるカスタマーハラスメント対策要領【初版】.pdf

数日後

AとBのやり取りは続いており、Bは「最近1人になり寂しい」などと連絡。Aは困惑しましたが、Bが謝罪を受け入れるまでは対応しようと考え、日中だけでなく夜も対応を続けました。

1週間後

謝罪を受け入れるというBからの返事は一度もないまま、重説の話はいつの間にかなくなり、AとBのプライベートなやり取りが続きました。

カスハラ放置は会社の安全配慮義務違反

労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めており、会社の労働者に対する安全配慮義務を定めています。会社は、従業員の身体も精神も害することのないよう、従業員の安全に配慮(注意)することが求められており、この安全配慮義務に違反すると、従業員から損害賠償請求されます。さらに、安全配慮義務違反(労働契約法5条)が認定されると、宅建業法65条1項3号の「他の法令違反」に該当し、監督官庁から指示や業務停止を受けることになります。

1カ月後

Aは、Bとのやり取りをやめたくてもやめられませんでした。そのうちAは不眠になり、鬱(うつ)になってしまいました。

️従業員は一人で抱えず相談を。会社は対応を。

日々の仕事で忙しい場合は、どうしても一人で抱えてしまうことも多くなります。また、特に事例のように自分がミスをした場合は、何とか自力で挽回しようとしますし(もちろんそれは必要なことです)、自分が悪いと自責を感じることもあるでしょう。しかし、相談することは恥ずかしいことではありません。

顧客からの要求に対し、自分の力で何とかしたいと思っても、不眠などの身体症状が出ている場合、それは自分の限界なのです。従業員として、健康を害してまでやるべきなのか、立ち止まって考えていただきたいと思います。

さらに、カスハラに限らず、ハラスメントの相談を受けて私が思うことは、ハラスメントに遭っている相談者は、自分は悪くないのに自分を責める傾向にあるということです。会社はこれらのことを知識として知った上で対応すべきです。従業員が鬱を発症してからの対応では遅いのです。東京都がカスハラ条例を制定するとの報道もなされています。貴社におかれましても、直ちに整備することをお勧めします。

事例の検討

会社はどの段階で介入すべきだったのでしょうか。

Aが重説でミスをしたことは確かに過ちです。しかし、Bが、謝罪を受け入れないかのような態度を示しつつ、Aに対し連日の連絡や訪問をするように仕向け、極めて個人的な内容のメッセージを送っている等の場合、本事例はカスハラに該当します。

これにより、社員Aが体調を崩し鬱を発症した場合等は、会社に責任が生じます。会社がカスハラのマニュアルを作るなど、事前対応策を準備しておらず、本件対応をAに任せきりで、相談できる状況でなかった場合等は、会社も責任を負います。

この事例で最も重要なことは、カスハラに該当するかどうかという判断もさることながら、できるだけ早い段階で会社が介入し、カスハラに発展することを防ぐことです。そのためには、本事例では、当日か翌日には会社が介入すべきだったといえます。

参考:厚生労働省ホームページ「職場におけるハラスメントの防止のために」

弁護士

宮川 倫子(みやかわ みちこ)

第一東京弁護士会所属。倫(りん)総合法律事務所代表弁護士。不動産・ビル管理、中小企業、宗教法人の法務を中心に一般民事を行う。後見・相続財産管理人・犯罪被害者支援も多数扱っている。