空き家や空室の増加が社会問題となって早20年以上。国や自治体、その他関係団体がさまざまな手を打ちながらも、なかなか解決の糸口が見えません。

そこで、国土交通省では「不動産業による空き家対策推進プログラム」を2024年6月に策定。その内容とそれを受けた全日本不動産協会の新事業、また空き家の利活用への最新の取り組みなどをレポートします。

キーマンである不動産業者を取り込む「空き家対策推進プログラム」

わが国において「空き家問題が課題」と言われ始めてからずいぶんたちます。その間、国では2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家特措法」、2023年に改正)」をはじめ、空き家の除却・活用に対する地方公共団体への支援や各モデル事業など財政上の措置、また「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」や「固定資産税等の住宅用地特例の解除」などといった税制上の措置により、空き家増加の抑制を図ってきました。

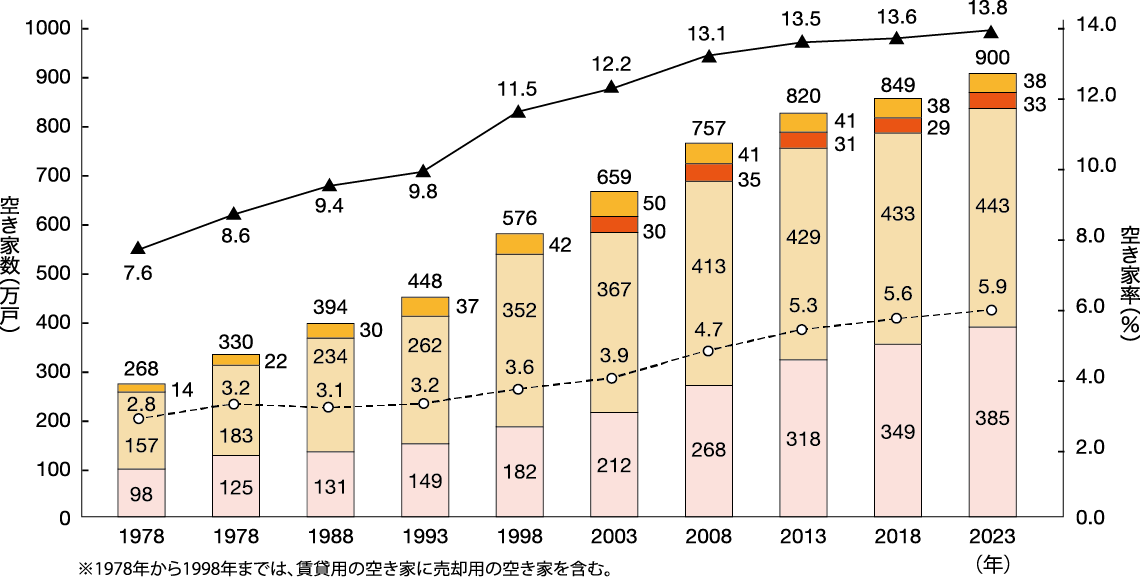

しかし、実際には2023年時点で空き家数は約900万戸、特に社会問題化する可能性の高い「賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家」いわゆる「その他空き家」は385万戸と、年々増加の一途をたどっています(図表1)。

図表1 空き家数及び空き家率の推移

一時話題となった「空き家バンク」も、全国版に掲載されている物件数はわずか1.3万戸。その他空き家数比で0.4%(どちらも2021年比)にとどまっていて、利用目的がない多くの空き家が不動産流通市場に出回らず、放置されていることがわかります。放置されたままになっていると使用が困難になるだけでなく、周辺環境にも悪い影響を与えるため、そうなる前に流通に乗せることが望ましいのは当然のことです。

国交省が「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定

このように、遅々として進まない空き家対策への切り札として、2024年6月に策定されたのが、「不動産業による空き家対策推進プログラム」。これは、空き家問題のキーマンである不動産業者の空き家問題への積極的な参画を促すものです。物件の調査や相続支援、空き家の利活用の提案、売買・賃貸の仲介など、空き家が発生する段階から利活用まで、つまり入口から出口まで、所有者を一貫してサポートできるノウハウを持つのが不動産業者。空き家問題解決の重要なファクターであるのは、間違いありません。

しかし、不動産業者が空き家の流通に手を出しにくい事情も存在しています。そもそも空き家は流通価格が低い傾向にあること、物件所在地が所有者の住むエリアから遠方にあるケースが多いこと、また物件そのものが古いため瑕疵が潜んでいるリスクがあるなど、不動産業者がビジネスとして取り扱うのが難しいことが課題でした。

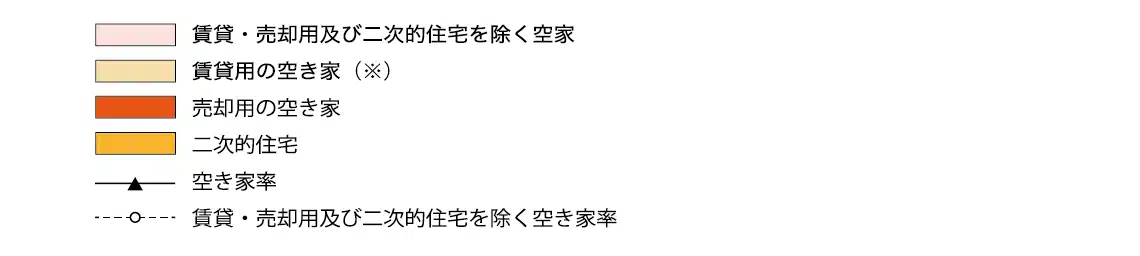

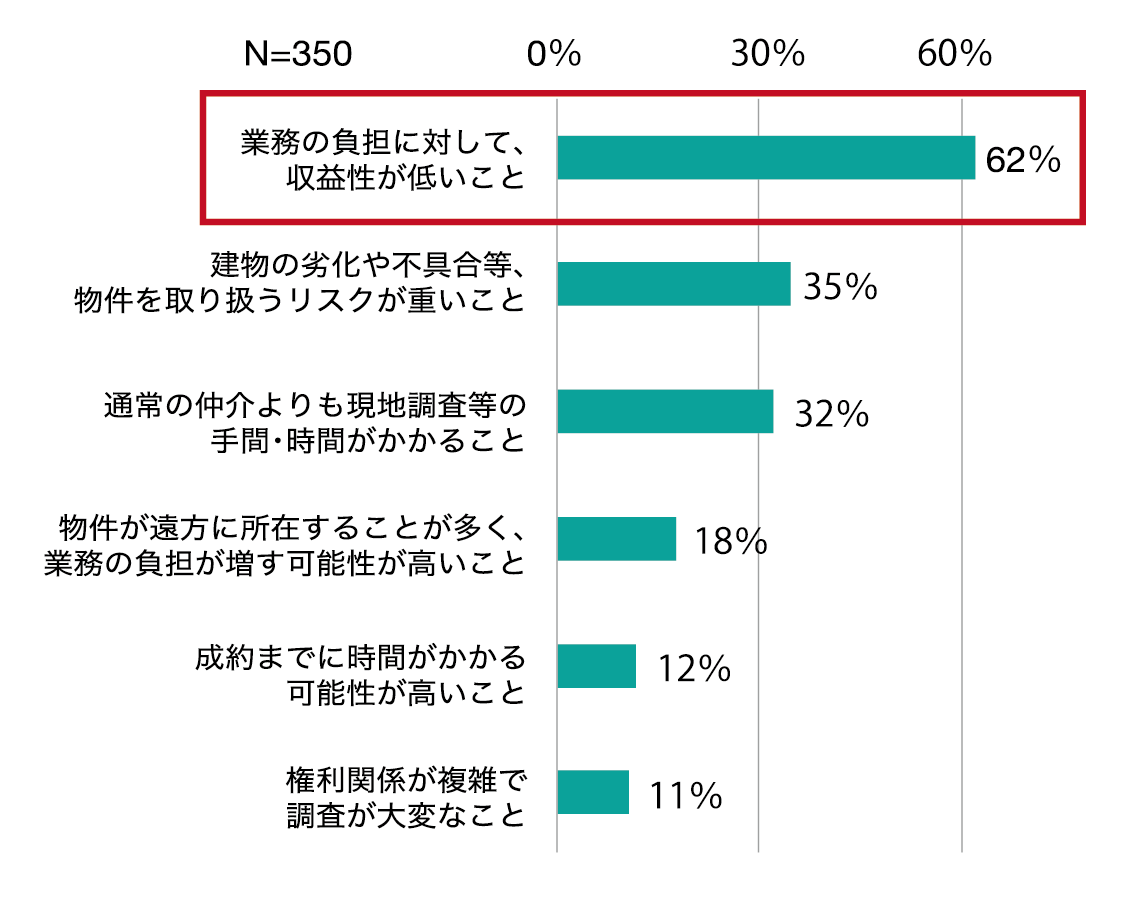

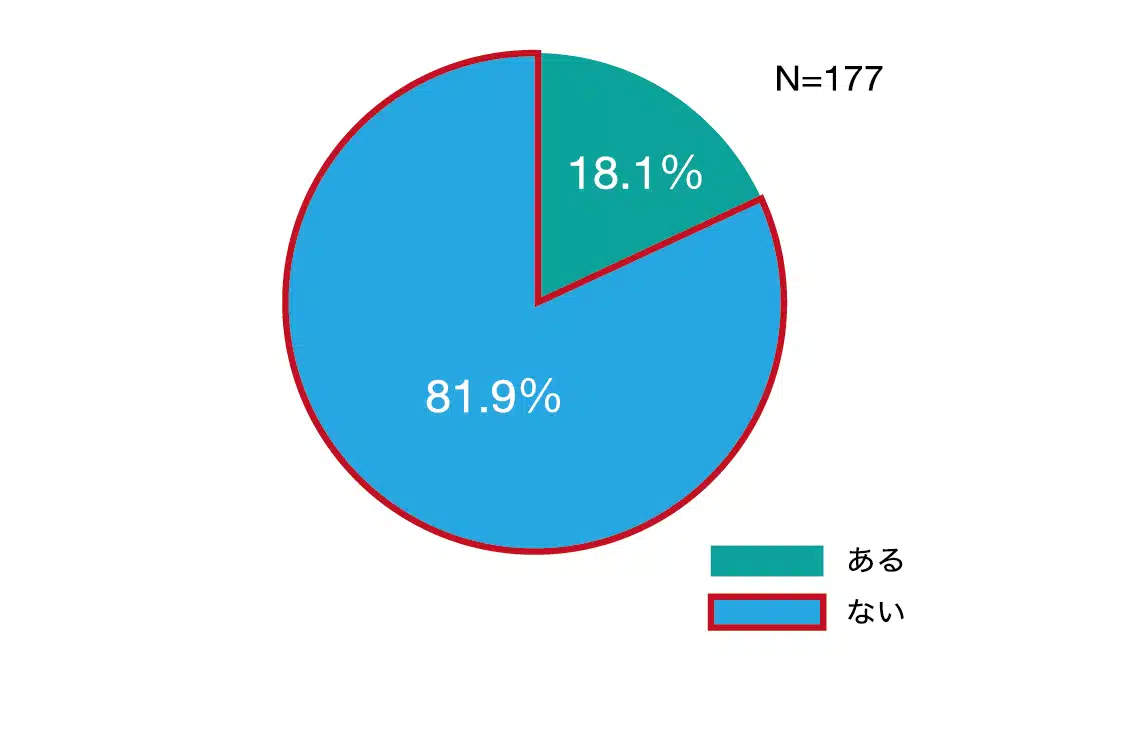

実際に、国交省が2022年に宅地建物取引業者に対して行ったアンケートによると(図表2)、空き家を取り扱う際に課題と感じる点として「業務の負担に対して収益性が低い」、「物件を取り扱うリスクが重い」、「通常の仲介よりも現地調査等の手間・時間がかかる」などが挙げられています。また、成約まで空き家の管理をした場合、媒介報酬と別に受領した金銭は「なし」が8割強となっていて、空き家の管理や媒介に係る不動産業者は、特に管理に対してはほぼボランティアに近い形での関わりにとどまっているのが現状です。

図表2 空き家の流通における不動産業から見た課題

【空き家を取り扱う際に課題と感じること】

【売主から依頼を受けて対応した業務と特に重い負担だった業務】

【「成約までの物件の管理」が発生したうち、媒介報酬とは別に、受領した金銭の有無】

※空き家管理以外の費目含む

そこで、今回の推進プログラムでは、その点を払しょくできるような施策が掲げられました。内容は大きく分けて2つ。①流通に適した空き家等の掘り起こし、②空き家流通のビジネス化支援です。

①では、所有者への相談体制の強化や不動産業者の空き家対策担い手育成、地方公共団体との連携強化、官民一体の情報発信強化などが挙げられています。こちらは、これまでやってきたことをさらに強化し、不動産業界を巻き込んでいこうというもの。業界関係者にとって、より興味があるのは、②のビジネス化支援です。

②では、まず空き家等に係る媒介報酬規制の見直しが大きなトピックとなります。これまで「低廉な空家等の媒介特例」として「売買価格が400万円以下の場合、売主から受領することができる報酬の限度額が最大18万円(税抜)」とされていましたが、800万円以下の売買取引にも適用されることとなり、報酬限度額も30万円(税抜)に引き上げられました。これならビジネスになると考える不動産業者も多いのではないでしょうか。

ほかには、「空き家管理受託のガイドライン」の策定、コンサルティング業務の普及促進、不動産DX支援などが盛り込まれています。

当会が取り組む「全日ラビー空き家相談ネットワーク」

こうした国交省の施策を受けて、全日本不動産協会では、今年度より「全日空家対策プログラム」の主幹事業として、新たに47地方本部が連携する「全日ラビー空き家相談ネットワーク」を開設します。

これまでも相談窓口はありましたが、それはあくまで各地方本部単位でそれぞれ運営していたものです。地方本部で空き家相談を受け、相談者から業者の紹介を希望された場合は、会員名簿の閲覧や担当者の個人的なつながりで紹介するなどで対応していました。しかし、その状態では会員に対する公平性が担保できず、またより多くの業者に物件情報を見てもらいたい相談者のニーズに応えるのも難しい状況でした。さらに、相談の多くは法律や税務に関するもので、売買や賃貸などの利活用に関する相談対応は主要ではありませんでした。

そこで、今回の空き家相談ネットワークでは、単なる相談対応にとどまらず、空き家の利活用に向けた具体的な助言や支援を提供する相談体制を強化しました。

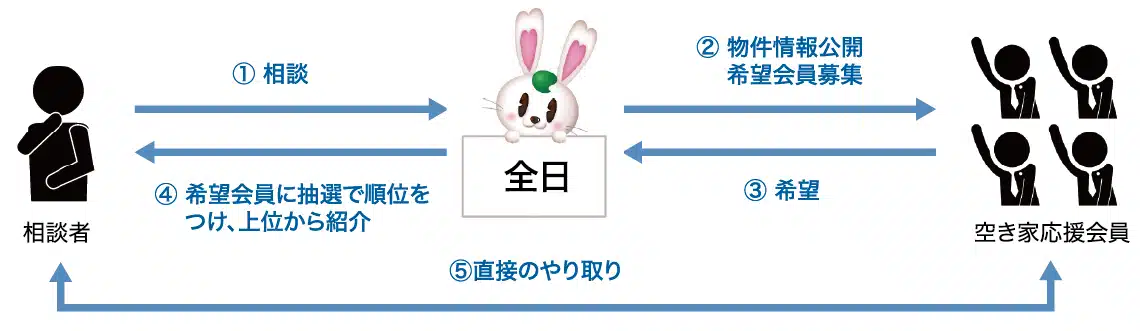

空き家の利活用を応援する会員を「空き家応援会員」として登録し、公益事業推進委員会が中心となって、相談が持ち込まれた物件の情報を空き家応援会員に広く紹介。物件情報を確認して「取り扱いたい」と手を上げてくれた応援会員に割り振ります。手を挙げた会員が複数の場合は、公平性を期すために抽選をし、上位から順番に相談者に紹介をしていくシステムとしました。これにより、マッチングがよりしやすくなるだけでなく、該当物件の売却や賃貸借契約の締結、民泊活用など、一般的な相談にとどまらない具体的な利活用相談に対応ができるようになり、相談者のニーズにもしっかりと応えることができます(図表3)。

図表3 全日ラビー空き家相談ネットワークのイメージ図

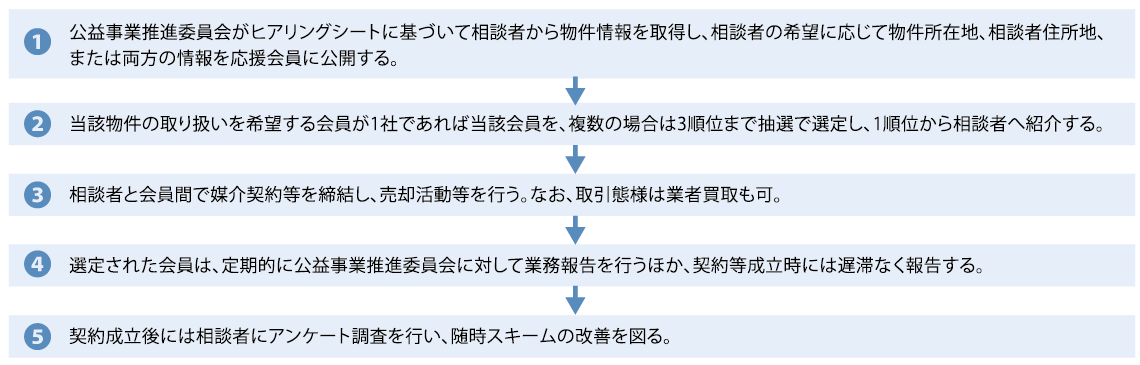

具体的には、現在全国で行われている無料相談会へ持ち込まれた空き家相談を、公益事業推進委員会が拾い上げて集約し、応援会員に情報を提供。応援会員になるのに資格や費用などはなく、純粋に「空き家ビジネスに関わりたい」と手を上げるだけです。ただ、一定の要件として、会費納入の滞りがないこと、分担金の差し押さえや苦情の申し出がないこと、法定研修を受講していることのほか、空き家対策に特化したeラーニングによる研修の受講が必須となります。

応援会員は、集約されて上がってきた空き家の物件情報を見て、自社の所在地に近いなどで、できそうだと思ったら取り扱いを希望する意思を表明。相談者に紹介されたら直接コンタクトを取ってやり取りします。ここからは通常の媒介等の相談対応と同じで、条件等が合わなければ相談者が断ることも、会員側から降りることもできます。そして、もし相談が不調に終わった場合は、次の順位の会員を、委員会がまた相談者に紹介するのです。※その他の詳しい事業フローは図表4参照。

図表4 全日ラビー空き家相談ネットワークの事業フロー

法人や自治体とも連携し盤石な相談体制を構築

基幹となる事業は上記の相談ネットワークとなりますが、「流通に乗っていない空き家の掘り起こし」という面で、他企業等との連携を図ることも模索中です。たとえば、近年では不動産業以外の法人(日本郵便、東京ガス、綜合警備保障など)や地方自治体が空き家見守りサービスを実施していて、不動産業界とは異なるアプローチでの空き家の掘り起こしがなされています。全日本不動産協会ではこれらの法人や自治体と提携し、空き家管理のサービス利用者から利活用に関する相談が法人等にされた場合、本ネットワークを活用して利用者に会員の紹介を行うことで、会員の営業機会の創出と空き家の利活用促進を促す考えです。

実際に、提携を視野に入れた前向きな話し合いが進んでいるほか、京都市や愛媛県東温市、松江市、和歌山市などで、空家特措法による「空家等管理活用支援法人」に、特措指定されるなど、自治体との連携も進みつつあります。

さらに、「所有者の現住所から物件所在地が遠い」といった空き家特有の問題についても、全国組織のネットワークを活用し、地方会員同士で連携を取ることなども考えられる展開です。各士業団体等とも提携すれば、チームとしてワンストップサービスを提供することも可能になります。また、売却や賃貸借のみならず、管理の段階から宅建業者が適正に関与することで流通しやすい状態を保持できることや、管理を行いながら所有者の相談に直接乗れるといった利点などから、空き家管理業務を宅建業者の新たなビジネスモデルとするべく、その仕組みを構築することなども検討されている段階です。

今回の国交省による施策を機に、眠っている空き家を掘り起こし、不動産業界が空き家対策をリードするような存在となること、さらには空き家という大きな社会課題の解消につながることが期待されます。

column①

全日みらい研究所で空き家についての実態調査を実施

全日みらい研究所では、「低廉な空家等に係る報酬額告示改正後の状況調査」を2025年7月1日より行います。宅地・建物の売買に係る媒介報酬について、800万円までを「低廉な空家等」と位置づけ、上限30万円(税別)まで受け取ることができることとなりました。

これを受け、実際の取引現場において、従来の上限額を超えて報酬を受領できている例があるか、またあるとすればその実態(報酬額約定のプロセスや依頼者の受けとめ方、実際に受け取った報酬額の超過率等)はどうなっているか、さらに、この改正によって低廉な空家等の流通に寄与しているかなどを調査する予定です。調査方法は、会員に対するアンケート等により、メールアドレス登録会員にDM発信をするほか、ホームページに掲載して広く会員向けに告知します(全日みらい研究所 https://www.zennichi.or.jp/miraiken/#new)。

column②

ふるさと納税を活用した空き家対策

ふるさと納税に、空き家の管理や見守りサービスがあるのをご存知でしょうか。ふるさと納税の返礼として空き家管理サービスを行っている自治体は、全国で約200自治体(2023年時点)にのぼり、実際にサービスを担う事業者も、建設会社などの民間法人からシルバー人材センター、社会福祉法人、NPOなどの非営利団体など多彩。外観を目視点検して報告をする簡単なものから、建物内に入って清掃したり、庭の雑草を処分したりするものまであります。

自身の所有するふるさとの家を守りつつ、その地域に「納税」という形で貢献できる空き家管理・見守りサービスは、生まれ育った地域や応援したい地域を思い、力になれるふるさと納税の趣旨にもかなうものです(〈一社〉チームまちづくり 令和5年1月の資料より)。