2025(令和7)年5月23日、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、区分所有法が改正されました(施行は2026〈令和8〉年4月)。これに伴い、改正の背景を確かめたうえで、区分所有法の改正の要点を解説します。

改正の背景

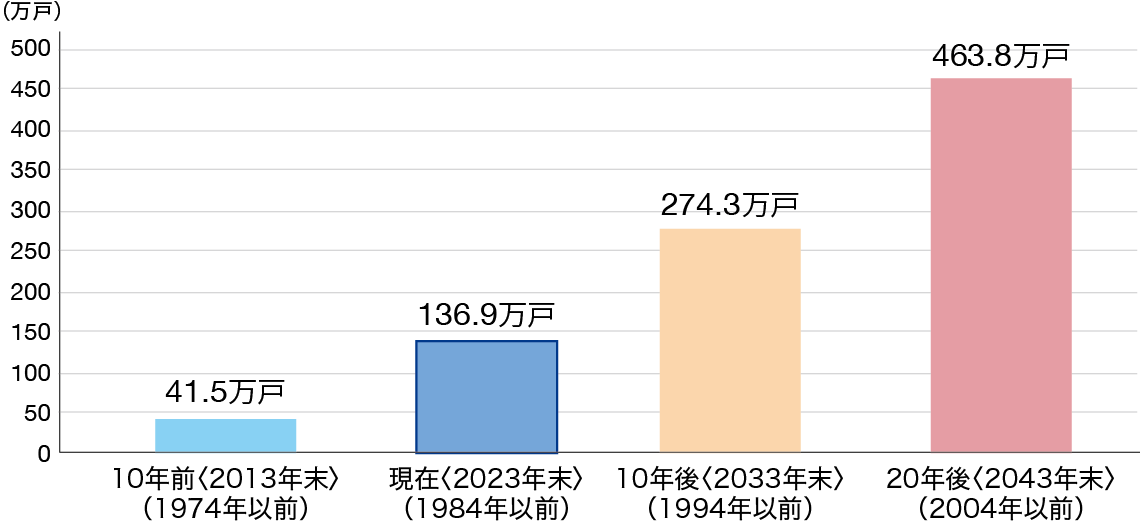

わが国のマンションストック総数は2023年末時点で704.3万戸、国民の1割超が分譲マンションに居住しています。しかるに、そのうち築40年以上の住戸が136.9万戸に達しており、しかも10年後(2033年)には約2.0倍、20年後(2043年)には約3.4倍に増加するといわれています(図表1)。

図表1 築40年以上のマンションストック数の推移

※ 建築着工統計等を基に推計した分譲マンションストック戸数および

国土交通省が把握している除却戸数を基に推計。

出所:国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001623967.pdf

また、建物設備の老朽化とともに、区分所有者も高齢化しました。そのため、区分所有者が管理に関心を失ってマンション管理のための意思決定が停滞し、加えて再生についても合意形成が進んでいません。このような状況下では、区分所有法の見直しが喫緊の課題であり、よって今般大幅に条文が改められました。

区分所有法は、1962(昭和37)年3月に制定されたのち、1983(昭和58)年5月に1回目、2002(平成14)年12月に2回目の大きな改正がなされており、今般の改正は、約20年ごとに行われる3回目の大改正となります。区分所有建物の管理の円滑化、および区分所有建物の再生の円滑化などを目的として、多くの仕組みが見直されています。

改正の概要

1.区分所有建物の管理の円滑化

[1] 集会の決議の円滑化

所在が不明であったり、連絡がつかない区分所有者 (所在等不明区分所有者)およびその議決権を除外して集会決議をすることができるようになりました(改正後の区分所有法38条の2。以下、条文番号だけ示します)。裁判所が認めれば(除外決定)、所在等不明区分所有者の頭数と議決権が、多数決の母数から外されます。

また、普通決議(39条1項)、共用部分の変更(17条1項)、規約の設定・変更・廃止の決議(31条1項)等については、出席者の多数決により決議ができるものとされました。

[2] 区分所有建物の管理に特化した財産管理制度

専有部分について、所有者やその所在が不明であったり、管理が不十分であったりする場合には、裁判所が選任した所有者不明専有部分管理人または管理不全専有部分管理人が、専有部分の管理を行う仕組みができました(46条の2、46条の8)。共用部分についても管理が不十分な場合に、管理不全共用部分管理人が選任され、共用部分の管理を行う仕組みが設けられました(46条の13)。

[3] 共用部分の変更

共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するという原則は維持されるものの、他人の権利または法律上保護される利益が侵害されるおそれがある場合や、バリアフリーの観点から利便性および安全性を向上させるために必要な場合には、3分の2以上の多数により決定することができるようになりました(17条1項・5項)。

2.区分所有建物の再生の円滑化

[1]建替え決議

建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議で決するという原則は維持されるものの、①耐震性の不足、②火災に対する安全性の不足、③外壁等の剥落により、周辺に危害を及ぼすおそれ、④給排水管の腐食等により、著しく衛生上有害となるおそれ、⑤バリアフリー基準への不適合のいずれか(緩和事由)が認められる場合には、4分の3以上の多数により決定することができることとされました(62条2項1号~5号)(図表2)。

図表2 建替え決議の多数決要件

[原則]

区分所有者および議決権の各5分の4以上(従来どおり)

[例外]

緩和事由がある場合

区分所有者および議決権の各4分の3以上

〈緩和事由〉

①耐震性の不足

②火災に対する安全性の不足

③外壁等の剥落により、周辺に危害を及ぼすおそれ

④給排水管の腐食等により、著しく衛生上有害となるおそれ

⑤バリアフリー基準への不適合

[2] 建物の更新(一棟リノベーション)

マンションを再生させるために、建物の更新決議が可能になりました(64条の5第1項)。建物の更新とは、建物の構造上主要な部分の効用の維持または回復のために共用部分の形状の変更をし、かつこれに伴い全ての専有部分の形状、面積または位置関係を変更することです(一棟リノベーション)。この手法により、建物自体は残したままで、共用部分と専有部分の両方の形状に変更を加えることができます。

[3] 建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・建物取壊し

さらに、建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・建物取壊しを、集会で決定できるようになりました。従前は、マンション再生等のためには、建物を残して大規模修繕工事をするか、または建て替えるかのどちらかしかありませんでしたが、これからは、建物や敷地の売却や、建物を取り壊して土地を共有するという選択肢が加わります。

まとめ

改正では、区分所有建物の管理の円滑化、および区分所有建物の再生の円滑化のほか、団地の管理・再生、被災区分所有建物の再生についても、見直しがなされました。団地内建物の一括建替え決議や団地内建物の建替え承認決議の多数決要件、大規模災害の際の建替えや取壊しの決議の多数決要件などが、それぞれ緩和されています。

マンション売買や賃貸借の仲介は、宅建業者の日常的な業務です。マンションに関する基本ルールである区分所有法については、宅建業者のみなさまも十分に理解をしておかなければなりません。改正は極めて多岐にわたりますが、改正法が施行されるまでには、その概要を把握しておいていただく必要があります。

執筆

山下・渡辺法律事務所

弁護士

渡辺 晋

第一東京弁護士会所属。最高裁判所司法研修所民事弁護教官、司法試験考査委員、国土交通省「不動産取引からの反社会的勢力の排除のあり方の検討会」座長を歴任。マンション管理士試験委員。著書に『新訂版 不動産取引における契約不適合責任と説明義務』(大成出版社)、『民法の解説』『最新区分所有法の解説』(住宅新報出版)など。