弊社では日常的に振替休日を行っていますが、法的留意点等があれば教えてください。

Answer

振替休日は事前に労働日と休日を振り替えるものとなりますが、事前に振り替えたとしても、その結果、週の労働時間が40時間を超過した場合は、超過時間に対し時間外割増賃金(25%以上)が発生します。

休日とは

労働義務を負わない日を「休日」といいますが、労働基準法35条1項では、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」としており、「週休1日制(週休制)」を原則としています。また、労基法では暦週制を採用していることから、就業規則等で規定した場合を除き、日曜日を起算とした1週間(7日間)で1回の休日を付与する必要があります。

さらに同条2項では、「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」としていることから、例外的に「4週4休制」を認めていますが、4週4休制を適用するには就業規則等で規定する必要があります。

昨今は完全週休2日制を採用する企業が増えましたが、労基法で定める週1回の休日を「法定休日」、それ以外の休日を「法定外休日」と称します。

振替休日とは

日常的に振替休日を行っている企業がありますが、実は振替休日に関する法令上の規定はありません。よって、企業が就業規則等で定めた場合に、あらかじめ休日としていた日を労働日とし、他の労働日を休日とすることが認められるものとなります。なお、就業規則等に振替休日に関する規定がない場合には、個別同意を得る必要があります。

振替休日のポイントは、 事前に休日と労働日を振り替えることにあり、休日勤務を行った後にその代償としてその後の労働日の労働を免除する、いわゆる代休とは異なります。

振替休日と時間外割増賃金

事前に休日を振り替えたとしても、その結果、週の労働時間数が40時間を超過した場合には、40時間超過に対し25%以上の時間外割増賃金が発生します。

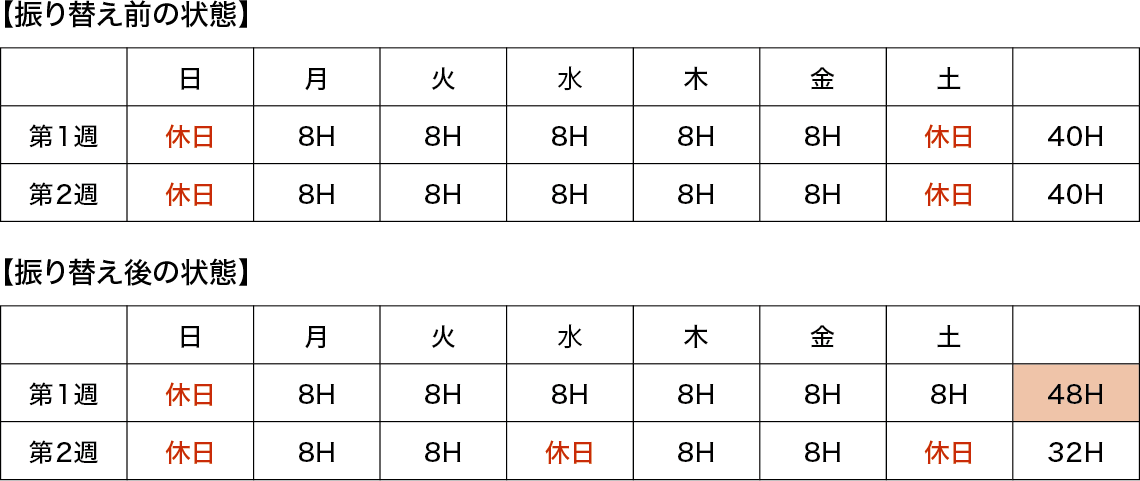

週休2日制において、振替えにより週6日勤務となった場合、その週の所定労働時間は48時間となりますが、週40時間を超過した8時間に対し、時間外割増賃金の支払いが必要です(図表)。

図表 振替休日と時間外労働時間

変形労働時間制と振替休日

①フレックスタイム制と振替休日

フレックスタイム制とは、清算期間(通常は1カ月)の総労働時間を定め、その範囲内で労働者が日々の始業・終業時刻を決定し、労働時間を自由に調整できる制度です。本制度では、1日8時間、1週40時間といった限度時間が除外され、「清算期間における法定労働時間の総枠※を超えた時間」が時間外労働となります。よって、清算期間内(通常は1カ月)で休日を振り替えたとしても、総労働時間が法定労働時間の総枠の範囲内である限り、時間外労働にはなりません。

※1カ月を清算期間とした場合の法定労働時間の総枠は、31日:177.1時間、30日:171.4時間、29日:165.7時間、28日:160.0時間となります。

②1カ月単位の変形労働時間制と振替休日

1カ月単位の変形労働時間制では、1カ月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間を40時間以内に設定することにより、割増賃金を支払うことなく、1日8時間、1週40時間を超えて労働時間を設定することができますが、本制度において振替休日を行う場合、変形期間の開始前に振り替える必要があります。よって、変形期間に入ってから振り替えた結果、本来40時間であった週の労働時間が48時間となった場合、超過した8時間に対し時間外割増賃金が発生します。

③1年単位の変形労働時間制と振替休日

1年単位の変形労働時間制は、使用者が業務上の都合により任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度であるため、日常的に振替休日をするような場合は、本制度を適用することはできません。ただし、やむを得ない事情が発生した場合についてまで振替休日を認めないという趣旨ではないことから、連続勤務日が6日以下であること、特定期間中は週1回の休日を確保のうえ、連続勤務日が12日以下であることなど、一定の要件を満たしていれば、臨時的に振替休日を行うことができます。なお、振り替えた結果、本来40時間であった週の労働時間が40時間超となった場合、超過時間に対し時間外割増賃金が発生します。

️おわりに

実務運用において、休日を振り替えた後に再度休日を振り替えることがあるかもしれませんが、法令上これを禁止する規定は見当たりません。また、振替期限に関する規定もありませんので、就業規則の定めにより「翌月末日まで」「振替日より3カ月以内」といった期限を設定することが可能ですが、賃金計算期間をまたぐような長期の振替期間や、振替休日が結果として積み上がるような制度設計・運用は、未払い賃金発生の原因となることから、お勧めできません。

社会保険労務士法人

大野事務所代表社員

野田 好伸

(特定社会保険労務士)

大学卒業後、社労士法人ユアサイドに入所し社労士としての基本を身に付ける。その後6年の勤務を経て、2004年4月に大野事務所に入所する。現在は代表社員として事務所運営を担いながら、人事労務相談、人事制度設計コンサルティングおよびIPO支援を中心とした労務診断(労務デュー・デリジェンス)に従事する。