弊社(建設業)では、複数のフリーランス(個人事業者)に業務の一部を委託しています。昨年11月のフリーランス法の施行により、対応すべき事項があればご教示ください。

Answer

フリーランスに業務を委託する場合、業務の内容、報酬の額、支払期日など、指定された取引条件(8項目)について、書面等で明示する必要があります。また、委託期間が一定期間以上である場合、受領拒否、報酬減額などの7項目が禁止されるほか、育児介護と業務両立への配慮、中途解除等の事前予告・理由開示が義務化されます。

前編では、本法創設の背景や、対象となる事業者・業務委託(取引)について解説します。

創設の背景

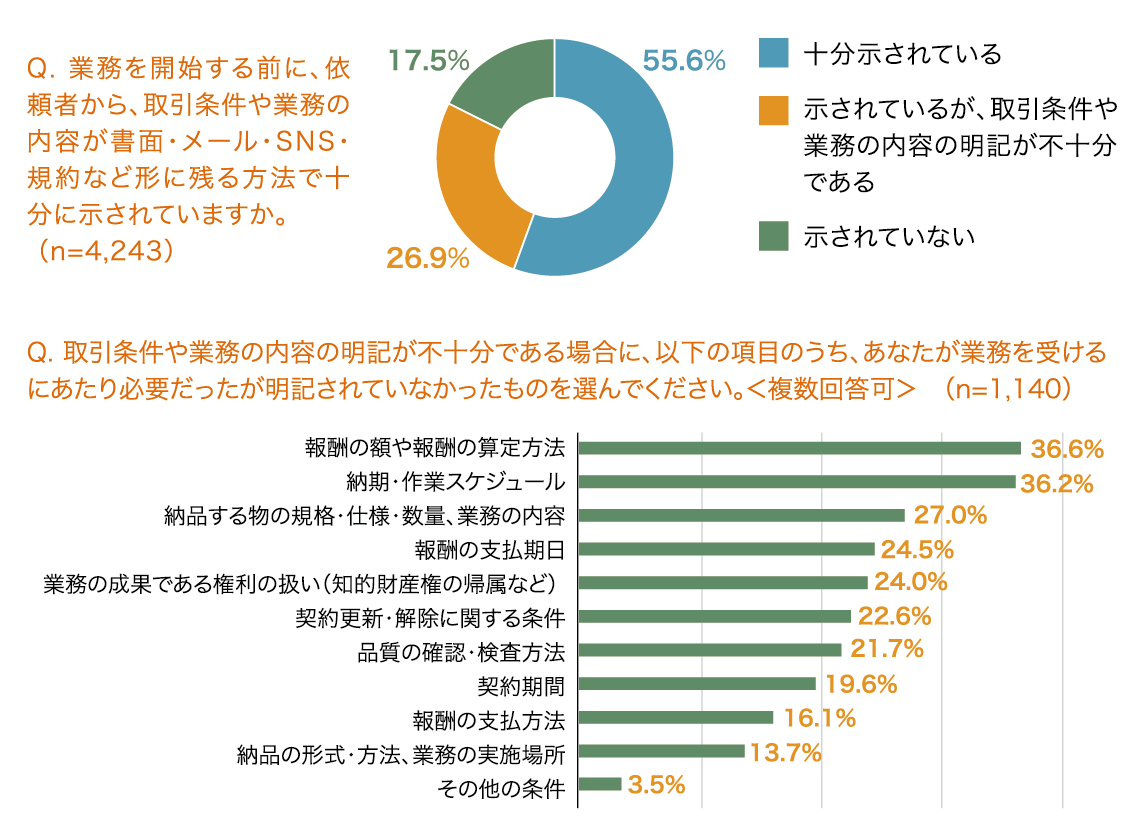

働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が普及しましたが、フリーランスが取引先との関係で報酬不払いやハラスメントなど、多くの問題を抱えていることが明らかになりました。フリーランスの約4割が、記載の不十分な発注書しか受け取っていない、あるいは、そもそも発注書を受領していないという調査結果もあります(図表1参照)。こういった問題の背景には、「個人」として業務委託を受けるフリーランスは、「組織」である発注事業者から業務委託を受ける場合において、取引上、弱い立場に置かれやすいという点があります。

そこで、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために、「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)」が新設され、2024年(令和6年)11月1日より施行されました。

図表1:フリーランス実態調査結果

本法の対象者

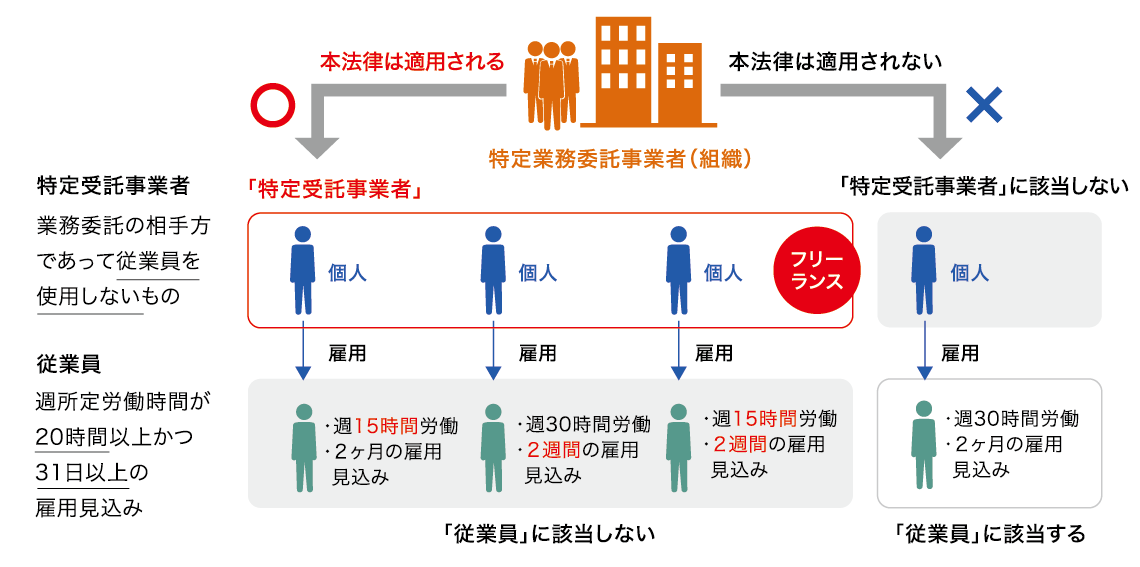

本法では、業務委託契約の当事者を「特定受託事業者(フリーランス)」と「発注事業者」とし、次のように定義しています。

特定受託事業者(フリーランス)とは

業務委託の相手方である事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するものを「特定受託事業者(フリーランス)」としています。

①個人であって、従業員を使用※しないもの

②法人であって、代表者以外に役員がなく、かつ、従業員を使用※しないもの

個人が従業員を使用※している場合は、特定受託事業者に該当しないため、本法は適用されません。なお、従業員として雇用されている個人が、副業で行う事業について、事業者として他の事業者から業務委託を受けている場合には、本法における特定受託事業者に該当します(図表2参照)。

図表2:本法律の対象者

発注事業者とは

特定受託事業者(フリーランス)に業務委託をする事業者を「発注事業者」とし、そのうち①および②を「特定業務委託事業者」、③を「業務委託事業者」としています。

①個人であって、従業員を使用※する事業者 【特定業務委託事業者】

②法人であって、役員がいる、または従業員を使用※する事業者【特定業務委託事業者】

③役員がいない、または従業員を使用※しない事業者(①、②以外のもの) 【業務委託事業者】

※「従業員を使用」とは、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を使用すること

なお、仲介事業者が、フリーランスに再委託している場合や、実質的にフリーランスに業務委託をしているといえる場合にも発注事業者となります。

対象となる業務委託(取引)

本法の対象となる業務委託(取引)とは、事業者がその事業のために他の事業者に、給付に係る仕様、内容等を指定して、物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することをいいます。つまり、事業者間(BtoB)における委託契約が対象であり、図表3の赤い矢印の取引が対象となります。

図表3:対象となる取引 [一人のカメラマンがさまざまな仕事を行う場合]

![対象となる取引 [一人のカメラマンがさまざまな仕事を行う場合]](https://magazine.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/2025/02/2025_labor-3.webp)

なお、下請代金支払遅延等防止法では、建設業法における建設工事は対象外ですが、本法は業種・業界の限定がないため、建設工事も業務委託の対象となります。

リモートや副業の普及により働き方が多様化するなかで、フリーランスに業務を委託する機会はますます増えていくと考えられます。そんなとき、つい「融通が利くから」と違法な発注をしてしまわないように、発注者の義務や禁止されている項目などをしっかりと学んでおきましょう。次回(後編)では、「義務項目と禁止事項」の具体的な内容と、違反した場合の罰則等について解説します。

社会保険労務士法人

大野事務所代表社員

野田 好伸

(特定社会保険労務士)

大学卒業後、社労士法人ユアサイドに入所し社労士としての基本を身に付ける。その後6年の勤務を経て、2004年4月に大野事務所に入所する。現在は代表社員として事務所運営を担いながら、人事労務相談、人事制度設計コンサルティングおよびIPO支援を中心とした労務診断(労務デュー・デリジェンス)に従事する。