私の母は、知人Aと任意後見契約を締結し、Aが任意後見人になる旨の登記がなされています。しかしAは任意後見人として不適任なので、家庭裁判所に別の人を成年後見人に選任してもらいたいと考えています。最近母の判断能力が衰えてきましたが、成年後見開始の申立てをすることができるでしょうか。

Answer

任意後見契約が登記されている場合、成年後見は開始されませんから、成年後見の申立てをすることはできません。例外的に、本人の利益のため特に必要があるときに限って、成年後見開始の審判を求めることができます。

はじめに

ご質問のケースは、任意後見と法定後見の関係が問題になる事案です。前回と前々回で、法定後見と任意後見を解説しました。今回はこれらの解説を踏まえて、任意後見人の登記がある場合に法定後見の申立てをすることができるかどうかを検討します。

任意後見優先の原則

さて、任意後見も法定後見も、本人を保護する仕組みですが、支援者(任意後見では、任意後見受任者・任意後見人。法定後見では、成年後見人・保佐人・補助人)の決定方法が異なっており、任意後見では本人の意思により、法定後見では家庭裁判所の審判により、それぞれ支援者が決められます。

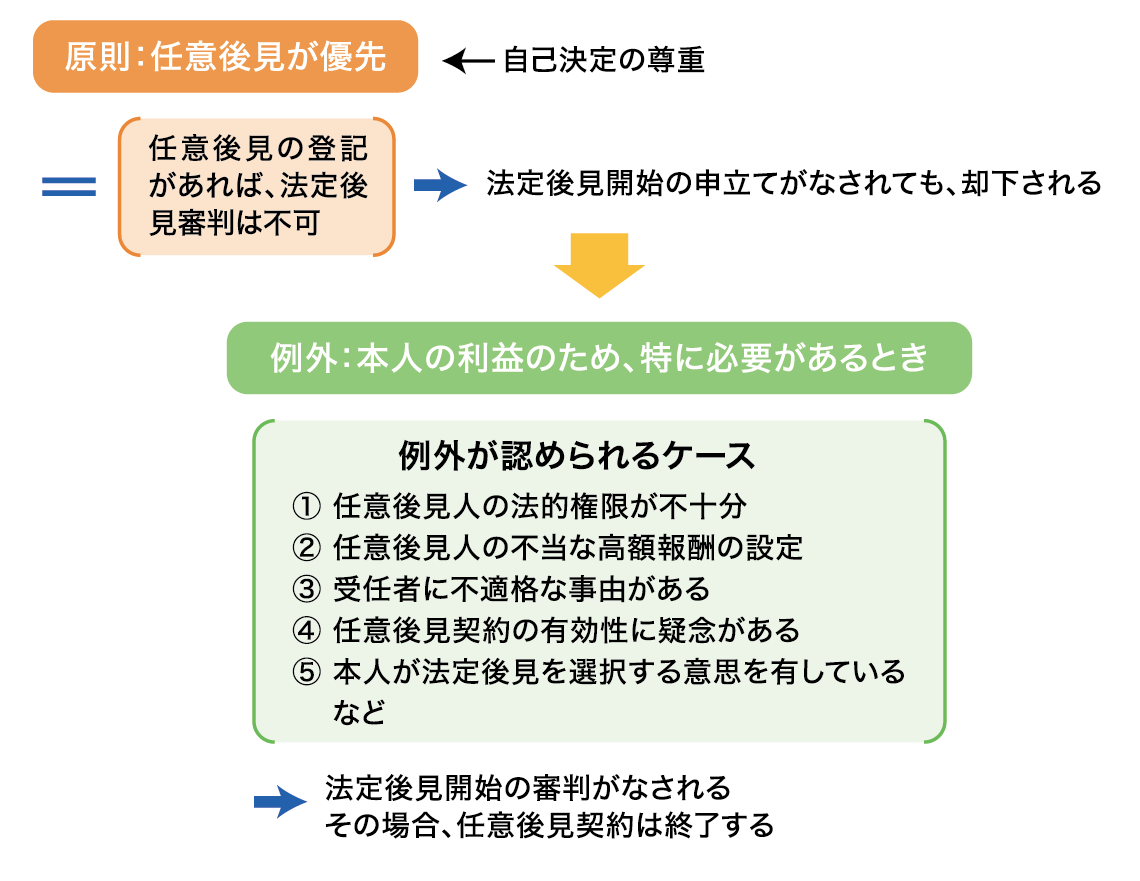

ところで、現代社会の法制度は、財産のあり方はみずから決めることができるという考え方(自己決定の原則)の上に成り立ちます。任意後見と法定後見を比較すると、任意後見が自己決定の原則が実現される制度であるのに対し、法定後見は本人の意思にかかわりなく、その財産を保護しようとする制度です。そのため、任意後見と法定後見の優劣が問題になる場面では、任意後見が優先され、任意後見契約が登記されている場合には、法定後見を開始する審判は行われません(任意後見優先の原則)。ただ例外的に、「本人の利益のため特に必要がある」ときには、後見開始の審判等がなされます(任意後見契約法10条1項本文)。任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了します(同条3項)。

例外的に法定後見を開始する審判が行われる場合

「本人の利益のため特に必要がある」とは、『①任意後見人の法的権限が不十分な場合、②任意後見人の不当な高額報酬の設定など任意後見契約の内容が不当な場合、③受任者に不適格な事由がある場合、④任意後見契約の有効性に客観的な疑念のある場合、⑤本人が法定後見制度を選択する意思を有している場合など、任意後見契約によることが本人保護に欠ける結果となる場合』とされています(高松高決令和元.12.13判時2478号70頁)。

具体的な事例についてみると、たとえば、受任者の報酬が無報酬で任意後見契約の内容に不当な点がなく、しばしば本人の身上看護をしているというケースでは「本人の利益のため特に必要がある」場合にあたらず(上記高松高決令和元.12.13)、他方、本人が激しい躁状態を呈した際に浪費と契約を重ね、経済的不利益を受けるおそれのある状態に鑑みると保佐開始の審判をして保佐人による同意権・取消権による保護が必要とされたケースで「本人の利益のため特に必要がある」場合にあたるとされています(広島高決令和2.8.3判時2495号63頁)。

ご質問のケースでも、本人に浪費癖があって支援者に同意権や取消権を認める必要がある、Aの報酬が不当に高額である、Aが任意後見人として不適格である、などの事情があれば成年後見開始の審判を求めることができ、そのような事情がなければ、成年後見開始の審判を求めることができない、ということになります。

まとめ

わが国の75歳以上の人口は、現在2,077万7,000人(総人口の約17%)に達していますが(2024(令和6)年10月現在。総務省統計局)、さらにその人数と割合はこれからも確実に増加し続け、2070(令和52)年には総人口の25.1%、4人に1人が75歳以上になります(令和5年版高齢社会白書、第1章高齢化社会の現状。内閣府)。高齢者の財産保護は社会的課題です。宅建業者は不動産の管理や処分についての専門家であって、高齢者の財産保護を巡るさまざまな状況に冷静に対処し、適正な取引の実現に尽力しなければならなりません。任意後見と法定後見の関係も、宅建業者が理解しておくべき法的知識のひとつです(図表)。

図表:法定後見と任意後見の優劣

今回のポイント

- 高齢者の財産保護のために、任意後見では、本人の意思に基づいて任意後見人等が、法定後見では家庭裁判所の選任した成年後見人・保佐人・補助人が、それぞれ支援者となる。

- 任意後見契約が登記されている場合には、自己決定権が尊重されるから、任意後見優先の原則が採られ、後見開始等の法定後見を開始する審判は行われない。

- ただ例外的に、「本人の利益のため特に必要があるとき」には、後見開始等の法定後見を開始する審判がなされる。

- 「本人の利益のため特に必要があるとき」とは、任意後見人等に本人の浪費を止めるための権限が与えられていない場合、任意後見人等の報酬が不当に高額な場合、任意後見人等に不適格な事由がある場合などである。

山下・渡辺法律事務所

弁護士

渡辺 晋

第一東京弁護士会所属。最高裁判所司法研修所民事弁護教官、司法試験考査委員、国土交通省「不動産取引からの反社会的勢力の排除のあり方の検討会」座長を歴任。マンション管理士試験委員。著書に『新訂版 不動産取引における契約不適合責任と説明義務』(大成出版社)、『民法の解説』『最新区分所有法の解説』(住宅新報出版)など。