国土利用計画法の問題は、毎年1問出題されます。本試験では、全国に適用される事後届出制に関する知識から主に出題されます。制度の基本をしっかり押さえて過去問学習をすれば、得点源にすることが可能です。

●事後届出制

(1)土地取引の届出

全国にわたり、一定規模以上の土地について土地売買等の契約をした場合には、権利取得者が単独で、契約締結後2週間以内に、都道府県知事に対し、一定の事項を届け出なければなりません。

(2)届出が必要な取引の種類

地価高騰を防止するのが、届出制の重要な目的の1つです。それゆえ、届出が必要な取引は、地価高騰に結びつくようなものが対象になります。

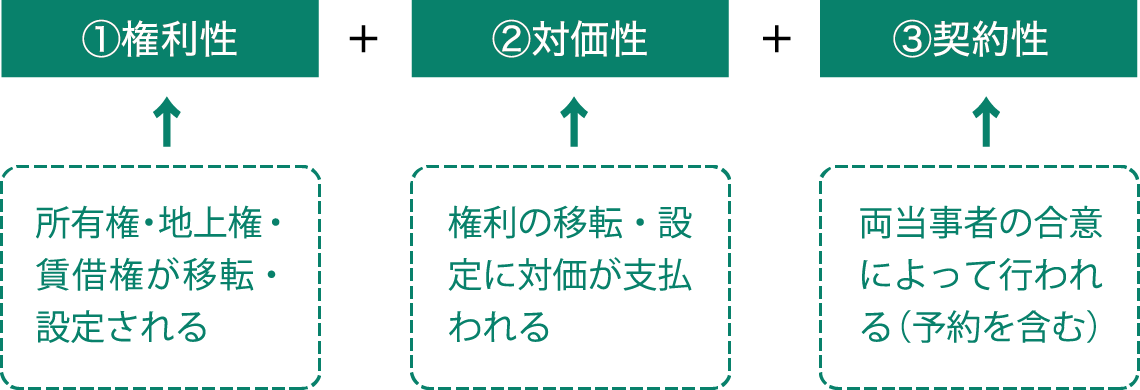

下記の図にある①権利性、②対価性、③契約性の3つの要件を満たすものは届出が必要となります。反対にどれかが欠けるものは届出不要です。たとえば、土地の贈与契約は、権利性と契約性を満たしますが、対価性を満たさないので、届出不要です。

地上権または賃借権を設定する場合の対価性とは、賃料または地代の支払いではなく、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で、返還されないもの)の支払いを意味します。

権利性・対価性・契約性を満たす行為でも、下記の場合は例外的に届出不要とされます。

① 国・地方公共団体が当事者の双方または一方の場合

② 民事調停による調停・民事訴訟による和解

③ 農地法3条の許可を受ける取引

④ 強制執行・担保権の実行としての競売

(3)届出が必要な土地の面積

届出が必要な土地の面積は、面積当たりの地価の違いに応じ、下記のようになっています。

| 市街化区域 | 2,000m²以上 |

| 市街化区域を除く都市計画区域 (市街化調整区域もしくは非線引都市計画区域) | 5,000m²以上 |

| 都市計画区域外 | 10,000m²以上 |

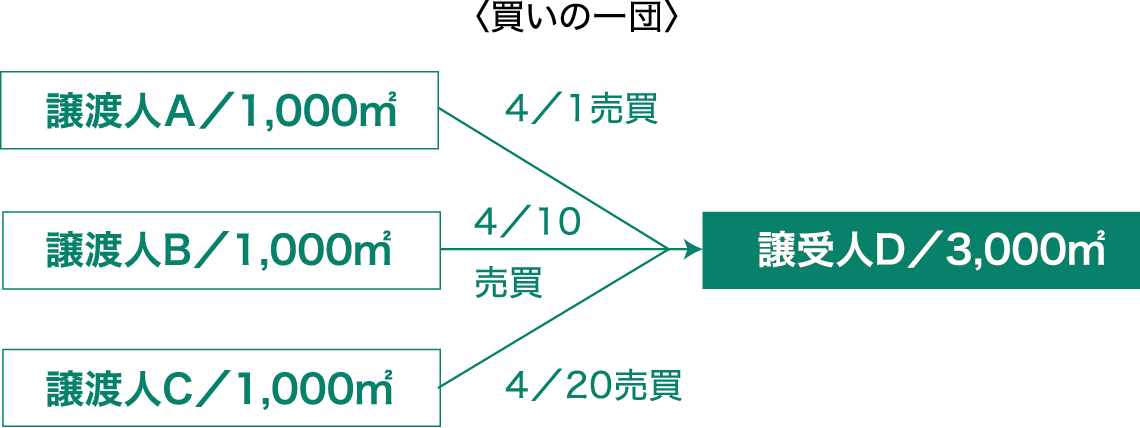

①買いの一団

個々の取引が届出対象面積に達していない場合でも、隣接する一体性のある土地を、まとめて取得しようとするときは、その一団の土地の合計面積で届出の必要性を判断します。

<買いの一団>

たとえば、市街化区域で左記のようにそれぞれABCが所有する3つの隣接する土地を、Dが買い集めるケースでは、合計面積が2,000㎡以上となるので、Dは3つの売買契約すべてについて、届出が必要となります。

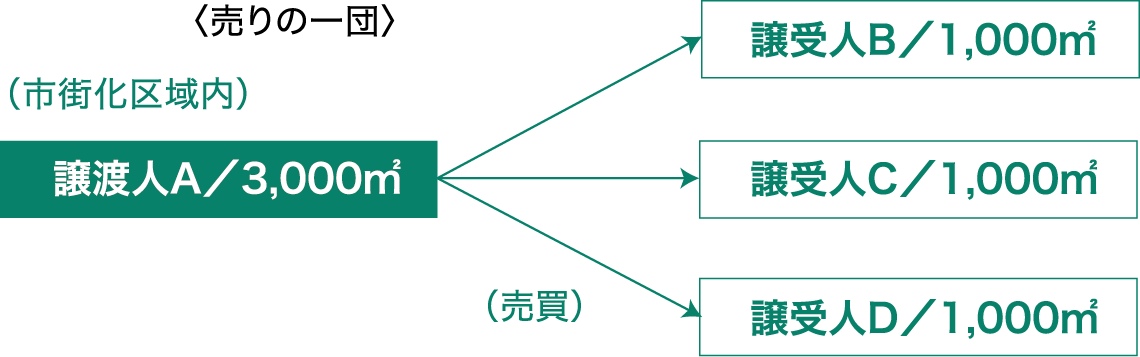

②売りの一団

これに対し、届出対象面積の土地を、分割して売買等する場合は、分割後の面積で事後届出の必要性を判断します。したがって、下記の図のケースでは、事後届出は不要です。

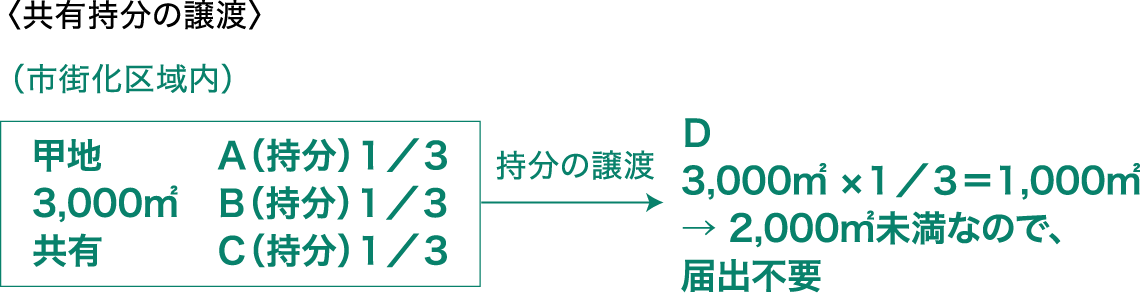

③共有持分の譲渡

また、共有する土地において、その持分のみを譲渡する場合は、全体の面積に持分の割合をかけた数字で、届出の必要性を判断します。

(4)違反取引

事後届出制に違反したとしても、契約自体は有効です。ただし、届出しなかった者および虚偽の届出をした者に対しては、6月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

(5)知事の勧告

届出のあった取引の利用目的を審査し、不適当と思われる場合は、届出があった日から3週間以内に、都道府県知事は利用目的の変更を勧告することができます。なお、事後届出の場合は、利用目的変更の勧告しかできず、契約中止や対価額についての勧告はできません。

(6)勧告に従わない場合

勧告には強制力がなく、これに従わない場合でも、契約の効力は有効ですし、罰則の適用もありません。そのかわり勧告に従わない者について、都道府県知事は、その旨および勧告の内容を公表することができます。

問題を解いてみよう!

- 【Q1】 Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。(R2・問22)

- 【Q2】 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。(R1・問22)

こう考えよう!<解答と解説>

Answer1

【解説】届出が必要な土地の面積は、市街化区域2,000㎡以上、市街化調整区域5,000㎡以上なので、Bは届出不要、Dは届出必要となります。

Answer2

【解説】事後届出の場合、売りの一団では分割後の土地の面積で届出の要否を判断します。B、Cが取得した土地の面積は1,000㎡しかないので、いずれも届出不要です。

植杉 伸介

宅建士・行政書士・マンション管理士、管理業務主任者試験などの講師を35年以上務める。著書に『マンガはじめてマンション管理士・管理業務主任者』(住宅新報出版)、『ケータイ宅建士 2024』(三省堂)などがあるほか、多くの問題集の作成に携わり、受験勉強のノウハウを提供している。