盛土規制法は、一昨年大規模な法改正がありました。改正の内容を押さえることは、本試験対策として大変重要です。そこで、今回は、受験対策上重要と思われる改正点を学習します。なお、改正のボリュームが大きいため、今回と次回の2回に分けて紹介することにします。

❶特定盛土等規制区域の新設

これまでは、宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域の2つでしたが、宅地造成工事規制区域の名称が宅地造成等工事規制区域(「等」の文字が挿入されただけ)に改められるとともに、新たに特定盛土等規制区域が設けられました。

宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域は、いずれも災害防止のために指定されるものですが、市街地については宅地造成等工事規制区域、市街地以外の区域については特定盛土等規制区域という守備範囲になっていると理解すればよいでしょう。

宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域は、都道府県知事が、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、関係市町村長の意見を聴いて指定します。

❷宅地造成等工事規制区域の規制

宅地造成等工事規制区域において宅地造成等を行う場合、工事主は、原則として、工事着手前に都道府県知事(指定都市等の区域内については、指定都市等の長。以下同じ)の許可を受けなければなりません。許可の対象となる行為は、これまでは宅地造成のみでしたが、特定盛土および土石の堆積も許可の対象となりました。

(1)「宅地造成」の定義の改正点

「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土およびその他の土地の形質の変更をいいます。

①これまでは、現に宅地である土地について造成工事をする場合も規制対象とされていたが、宅地以外の土地 について宅地造成等の工事をする場合だけが規制対象となった。

②これまでは、盛土をする場合、高さ1mを超える崖を生じるものだけが規制対象とされていたが、崖を生じな い盛土であっても高さ2mを超えるものは規制対象となった。

(2)「特定盛土等」とは

「特定盛土等」とは、宅地または農地等(農地・採草放牧地・森林)において行う盛土およびその他の土地の形質の変更で、当該宅地または農地等に隣接し、または近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものをいいます。

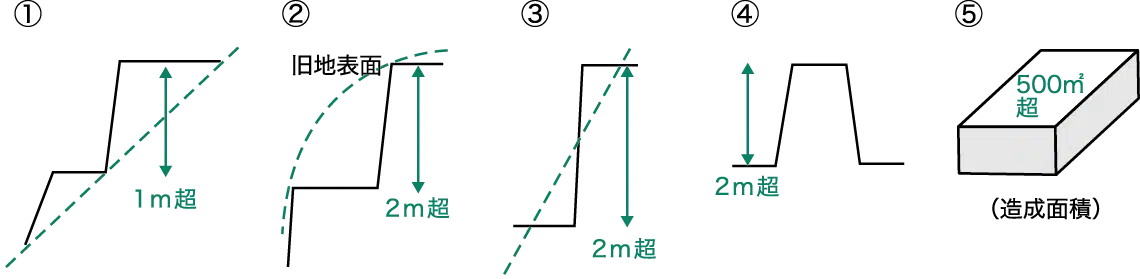

崖の高さ等の基準は、上記「宅地造成」と同じです。具体的には下記のとおりです。

①盛土をした部分に高さ1mを超える崖が生ずる場合

②切土をした部分に高さ2mを超える崖が生ずる場合

③盛土と切土を同時にする場合は、高さ2mを超える崖が生ずる場合

④上記①~③の崖を生じない盛土であって、高さ2mを超えるもの

⑤上記①~④に該当しない盛土・切土であっても、盛土・切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの

「宅地造成」と「特定盛土等」の違いは、「宅地造成」は宅地以外の土地を宅地に変更する場合だけが該当しますが、「特定盛土等」は宅地・農地・採草放牧地・森林を宅地や宅地以外の土地に変更する場合も該当する点にあります。

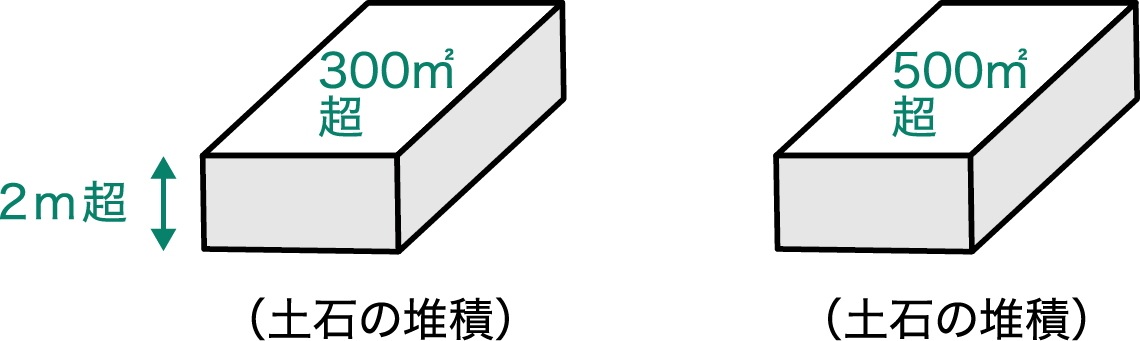

(3)「土石の堆積」とは

「土石の堆積」とは、宅地または農地等において行う土石の堆積(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る)で、高さが2mを超え、かつ面積が300㎡を超えるもの、または土石の堆積を行う土地の面積が500㎡を超えるものをいいます。

問題を解いてみよう!

- 【Q1】 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。(R2・問19)

- 【Q2】 宅地造成等工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするための高さ2mを超える盛土であって、当該盛土をする土地の面積が500㎡以下で、かつ、高さ1mを超える崖を生じないものに関する工事については、都道府県知事の許可を受ける必要がない。(予想問題)

こう考えよう!<解答と解説>

Answer1

【解説】「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいうので、宅地を宅地以外の土地にする行為は該当しません。

Answer2

【解説】盛土の高さが2mを超える以上、盛土をする土地の面積が500㎡以下で、かつ、1mを超える崖を生じないものであっても、原則として都道府県知事の許可が必要です。

植杉 伸介

宅建士・行政書士・マンション管理士、管理業務主任者試験などの講師を35年以上務める。著書に『マンガはじめてマンション管理士・管理業務主任者』(住宅新報出版)、『ケータイ宅建士 2025』(三省堂)などがあるほか、多くの問題集の作成に携わり、受験勉強のノウハウを提供している。