人と人とのつながりが新風を巻き起こす

富士のふもとで 移住・定住を多角的にサポートする、 官民連携の支援策

~静岡県富士宮市~

全国の移住希望地ランキング※1で、2020年から4年連続で首位に輝いた静岡県。

なかでも富士山の西南麓に位置する富士宮市は、「新幹線の停車駅がない」というマイナス要素を含みながらも、居住、仕事、結婚、子育てに“ちょうどいい”と、幅広い世代から人気を博しています。

その理由を探ってみると、人と人とのつながりを軸にした、富士宮市独自の支援制度が見えてきました。

※1 NPO法人ふるさと回帰支援センターが移住の相談窓口やセミナーに訪れた人を対象にアンケートを実施。

移住者数が過去最多を記録

東京都心まで約2時間、静岡市まで約1時間、さらに名古屋、京都、大阪などにもアクセスしやすい富士宮市は、都会から付かず離れずの「ちょうどいい田舎」として、移住・定住先として注目されています。

とはいえ、富士宮市も全国の例にもれず、人口減少と空き家の増加が地域の課題として存在しています。しかし、そのような状況下でも「移住の相談は増えている」といいます。「昨年度の移住相談件数は約250件で、実際に移住してきた人は132人。これは県内では6番目に多く、当市としては過去最多でした」と話すのは、富士宮市役所 企画部企画戦略課 地域政策推進室の職員の方です。

移住者が増えた理由のひとつには、コロナ禍を経て人々の働き方や考え方が変わり、テレワークが浸透したことが挙げられます。「いわゆる“テレワーク移住”をしたいという相談は毎年のようにあり、実際に移住してきた方も何世帯かいます」(職員)。たしかに、週5日都内へ通勤するとなると少々大変ですが、通勤は週2~3日で、あとはテレワークというスタイルであれば、さほど距離を感じないエリアです。市では、このように「仕事は都内、住むのは富士宮市」と分けて考え、首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)から移住してきた人たちのために「移住者首都圏通勤支援助成金」という補助金制度を設けています。「富士宮市には新幹線の停車駅がないため、多くの方が隣の富士市にある新富士駅まで車で行き、そこから新幹線で都心へ向かいます。そうなると駅周辺に駐車する必要があるので、新富士駅周辺の月極駐車場を契約している方に対して、上限10万円を補助する制度を設けたのです」(職員)。現在、この制度を使って首都圏へ通勤しているのは3~4世帯。毎日通う人もいれば、週1~3日の人もいるそうです。

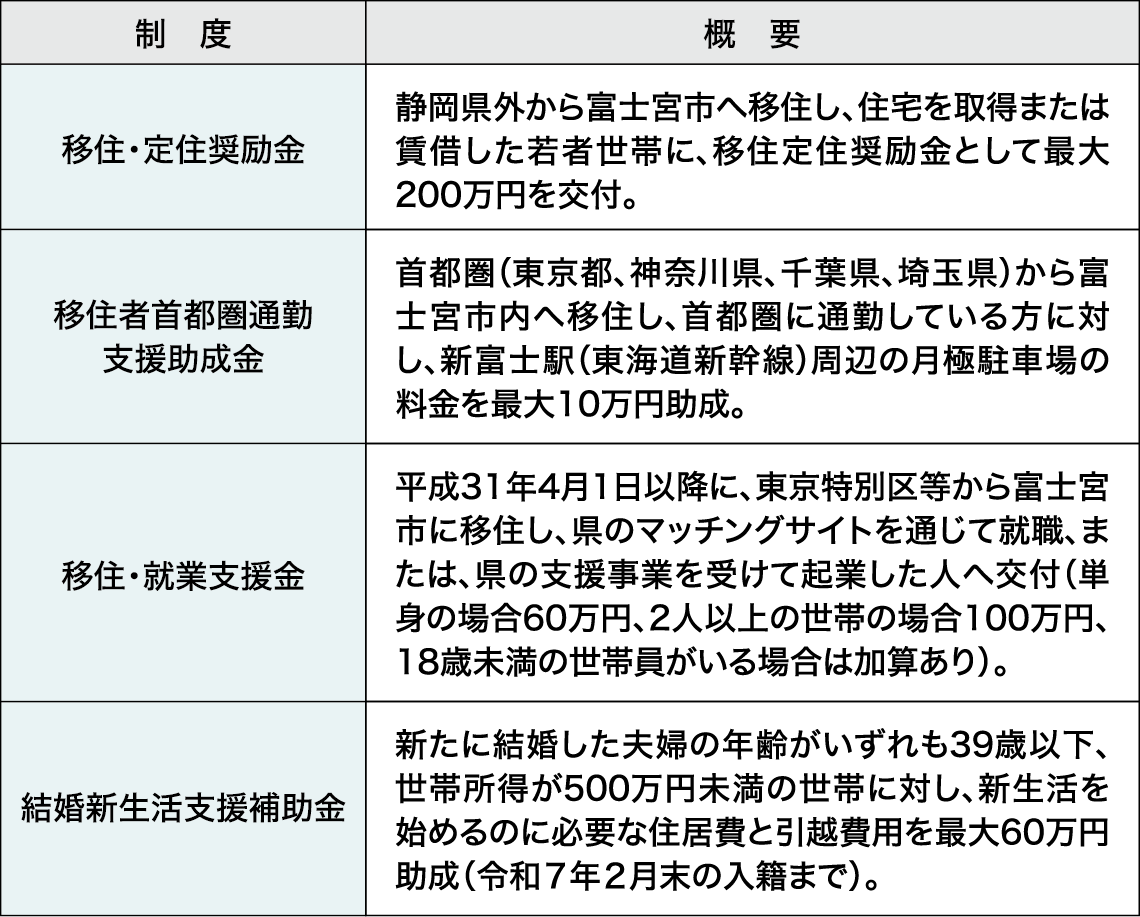

そのほかにも、移住を目的として富士宮市に住宅を購入または賃借を検討している人、就職や起業、あるいはテレワークを活用するなど、これまでの働き方を見直したい人に対して、一定の要件により最大200万円の助成などを実施しています(図表)。

図表:富士宮市の主な移住・定住補助制度(抜粋)

移住後の生活を支える助っ人制度「fujinomiya life サポーターズ」

しかし、いくら補助金制度があるといっても、「地方への移住」を具体的に考えると、金銭面や住まいのこと、子育て環境、地域のことなど、本当に想い描いた生活ができるのか、心配は尽きません。そこで市では、より具体的に移住後の暮らしがイメージできるよう移住定住ポータルサイト「fujinomiyalife」を開設。不動産、仕事、子育て、支援制度などの情報を日々発信しています。

さらに、令和5(2023)年には「fujinomiya life サポーターズ」制度を設置しました。これは市民や企業、移住経験者などがサポーターとなって、移住希望者の相談にのったり移住後の生活をサポートする制度です。

創設のきっかけは、もともと市の移住施策に何らかの連携をしていた人たちから「もっと市と連携できることはないだろうか」「こんなことが協力してできたらおもしろいよね」と話があがったことでした。彼らとしては、個人で動くよりも市のサポーターのような位置づけがあったほうが動きやすく、市としても、移住施策に取り組むなかで、行政ではなかなか入り込めない部分や仕入れられない情報があることを感じていたところでした。そんな両者の思惑がマッチし、官民が連携して移住者をサポートする「fujinomiyalifeサポーターズ」誕生となりました。

現在、メンバーは20社ほどで、不動産会社や建築事務所、就業・起業相談ができる民間企業、子育て中の移住&住まいアドバイザー、先輩移住者などさまざまです。なかには地域おこし協力隊※2の隊員もいて、お試し移住スペース(空き家を利用した民泊)の運営をしながら、移住希望者に向けて市内の案内ツアーなどを開催しています。ときにはそのツアーに子育て中の移住&住まいアドバイザーが加わり、一緒に市内をまわりながら保育園や病院といった子育てに関する情報を伝えたり、相談にのることもあります。

※2 2009年度から総務省が実施する制度。都市部から過疎地域等の条件不利地域に移住し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの地域協力活動を行いながら、その地域への定住・定着を図る取り組み。任期はおおむね1年~3年間。

サポーターになるための条件や登録料などはなく、手上げ方式です。「市からもサポーターの活動に対して費用などを支払うことはなく、あくまでも『お互いにできる範囲内でやっている』というのがfujinomiya life サポーターズです」(職員)。たとえば市の移住相談窓口に来た方に『住宅情報が知りたい』と相談された場合、市内にはたくさんの不動産業者があるため、行政としては紹介する業者を選びづらい部分があります。しかしこのサポーターズ制度があることによって、『当市の移住支援に協力してくれている不動産会社がありますよ』と案内できるそうです。実際、市の相談窓口を訪れた移住希望者をサポーターズである不動産会社につないだところ、「先日紹介された相談者から連絡があり、いま土地の相談にのっている」と経過報告をもらったこともあるそうです。

移住者同士のコラボレーションが関係人口・交流人口を創出

富士宮市の移住定住施策は、人口減少対策だけでなく、地域の活性化にもつながっているそうです。「たとえば、当市はふるさと納税にも力を入れていて、県内2番目の寄付額になりますが、その返礼品として話題を呼んでいるのが、移住した人同士がつくるコラボ商品です」(職員)。

聞けば、神奈川県から移住し、キッチントレーラーでピザを販売している『朝霧高原あおぞらピッツァ』のオーナーと、北海道から移住してきたチーズ職人(七富チーズ工房)が富士宮市で出会い、“こだわりのピザにはおいしいチーズが必要不可欠”ということで意気投合し、コラボピザを発案。当初はそれをピザ店で販売していましたが、もっとたくさんの人に届けたいという思いから、富士宮市のふるさと納税の返礼品にしたそうです。ピザは通販ではなくチケット制になっていて、選んだ人は食べるために現地まで足を運ぶことになります。

職員の方いわく、「これはある意味、移住者が次の移住者を呼んでくるというスキームにもなります。もちろんすぐに移住というわけではありませんが、関係人口・交流人口の創出につながっています」。出身地も移住時期もまったく異なるふたりが偶然この地で出会い、地産の食材で商品を生み出し、新たな人を引きよせる──まるでピザとチーズのような“おいしい”マリアージュです。

ゴールは移住のその先に。地域主体で進める中長期の移住スタイル

時期は前後しますが、富士宮市ではもうひとつ、地域住民主体の特徴的な取り組みが進められています。同市には「移住定住推進地域」というエリアが4つあり、最も早い地域で平成20(2008)年頃から移住定住に関する取り組みを開始しています。当該地域はいわゆる中山間地域で、郊外です。郊外は市街地に比べてどうしても人口が減ってきてしまうため、地域住民が主体となって、それぞれがもっている地域課題を解決していくために、推進団体という任意団体を立ち上げているのです。職員の方は「ここでは行政はあくまでも黒子として動き、各地域に対して活動の補助的な支援をしている」と言います。

一例を挙げると、東京の移住相談窓口※3に来た人が「移住先ではなるべく地域に関わっていきたい」と希望した場合、移住定住推進地域のなかで“自治会(町内会)を維持し、コミュニティを守る”という課題を持っている地域を紹介します。そこでいったん話は終わりますが、後日、その方が「先日紹介してくれた地域に行ってみたい」となったとき、市は移住希望者の情報を地域に伝えます。連絡を受けた地域は、移住希望者が訪れるきっかけをつくるための場所を提供。そして地域住民と移住希望者が実際に会い、希望者が地域を見て、本格的に移住を考えたいとなったら、地域も一緒になって、その方が住むための家探しをします。

「このやり方は、すぐに『さぁ移住だ!』と決まるものではなく、中長期の移住スタイルになります。時間はかかりますが、こういった『移住=ゴール』ではない地域に入るためにはそれがすごく大切です。地域には、『課題を解決していくためにコミュニティをつくっていく人に来てもらいたい』という意向があります。長く住んでもらうためには、移住してくる人に地域をよく知ってもらうことも大切ですし、地域の人に移住希望者を知ってもらうことも必要です。そうなるとやはり中長期的なやり取りが必要で、人によっては3回くらい地域に足を運んだ人もいました。その結果うまくマッチングして移住・定住し、3年ほど前に赤ちゃんが生まれ、いま親子3人で暮らしている、という方もいます」(職員)。

※3 富士宮市の移住相談窓口は、市役所、民間(業務委託)、東京(出張窓口)の3カ所にある。

「子育てのしやすさ」もキーポイント

富士宮市内のコンビニに立ち寄ると、必ずといっていいほど紙おむつがあり、ミルク用のお湯が用意されていることに気が付きます。店舗によってはおむつ交換台や離乳食販売のサービスがある場合も。これは市とNPO法人母力向上委員会が協働して行う「ふじのみやベビーステーション(ベビ*ステ)」の活動の一環で、一定の登録条件を満たすコンビニや企業、公共施設などを「子育てに優しいお店」に認定し、地域全体で子ども連れのおでかけを応援する取り組みなのだそうです。

ほかにも、イベントを母目線でレポートする「ハハラッチ」や、のんびりできる時間を提供する「ママが自分時間を過ごすことができる日」、起業したい女性向けの講座開催など、多岐にわたる活動で子育て世帯をサポートしています。

都心で仕事をしつつ、富士山のふもとでのびのびと暮らす──。富士宮市での移住生活は、誰かが誰かをできる範囲で後押しする、ちょうどいい支援のなせるわざのようです。

観光スポット

富士山本宮浅間大社(ふじさんほんぐうせんげんたいしゃ)

[国指定「史跡富士山」世界遺産構成資産]

静岡県 富士山世界遺産センター

白糸の滝

[国指定名勝及び天然記念物/世界遺産構成資産]

歴史スポット

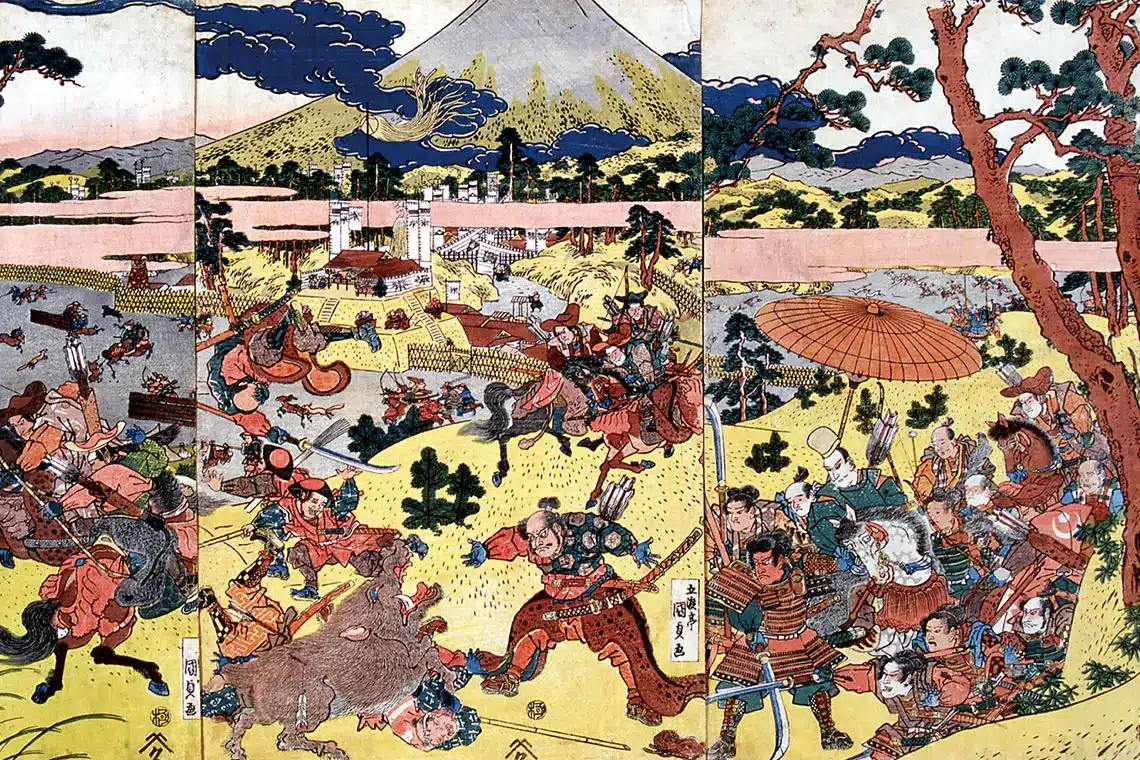

富士山御神火(ごじんか)まつり、流鏑馬(やぶさめ)まつり、ますつり大会、酒蔵開き……“富士の裾野”という土地柄が人を惹きつけるのか、富士宮市では、年間を通してさまざまな祭りやイベントが開催されてきた。とりわけ1193年5月から6月にかけて、源頼朝が御家人たちを集めて催した「富士の巻狩」は歴史的にも有名で、市内には、この巻狩にまつわる観光スポットやエピソードが数多く残っている。

源頼朝公富士之裾野牧狩之図:歌川国貞

曽我の隠れ岩

音止の滝