Vol.10 不動産売買における契約の成立をめぐるトラブル

不動産売買の交渉をしていたが、契約の締結を断ったところ、相手方から「買付証明・売渡証明の取り交わしにより、売買契約は既に成立している。預け金は手付金になっているから没収する」などと主張されるトラブル事例が見られます。

トラブル事例から考えよう

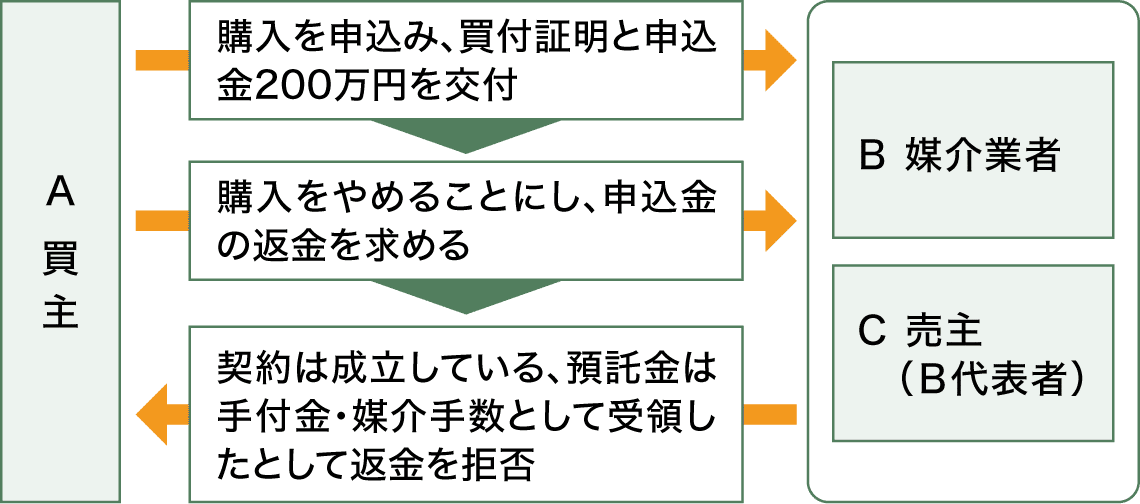

〈事例1〉 買付証明・売渡証明の授受で売買契約は成立したと主張された

A(買主)は、宅建業者B(媒介業者)の代表者C(売主)が所有する本件土地建物について、購入の申し込みをし、Cが提示した買付証明書(購入価格1,270万円、購入条件成就後7日以内に契約、手付金170万円)に署名押印して200万円をCに交付しました。このときCは、B名義の2通の領収書(①170万円:手付金として、②30万円:仲介手数料として)をAに交付しました。

その後Cより、土地の地積が増えたことから本件土地建物の価格が1,600万円位になると聞いたAは、予算面から本件土地建物の購入をやめることにし、Cに交付した200万円の返金を求めました。

ところがCは、「売買契約書の作成はないが、売買契約は諾成・不要式の契約で、当事者の意思の合致で成立するから、本件売買契約は成立している。200万円は、手付金および仲介手数料として受領したものだから返金できない」として、Aへの返金を拒否しました。

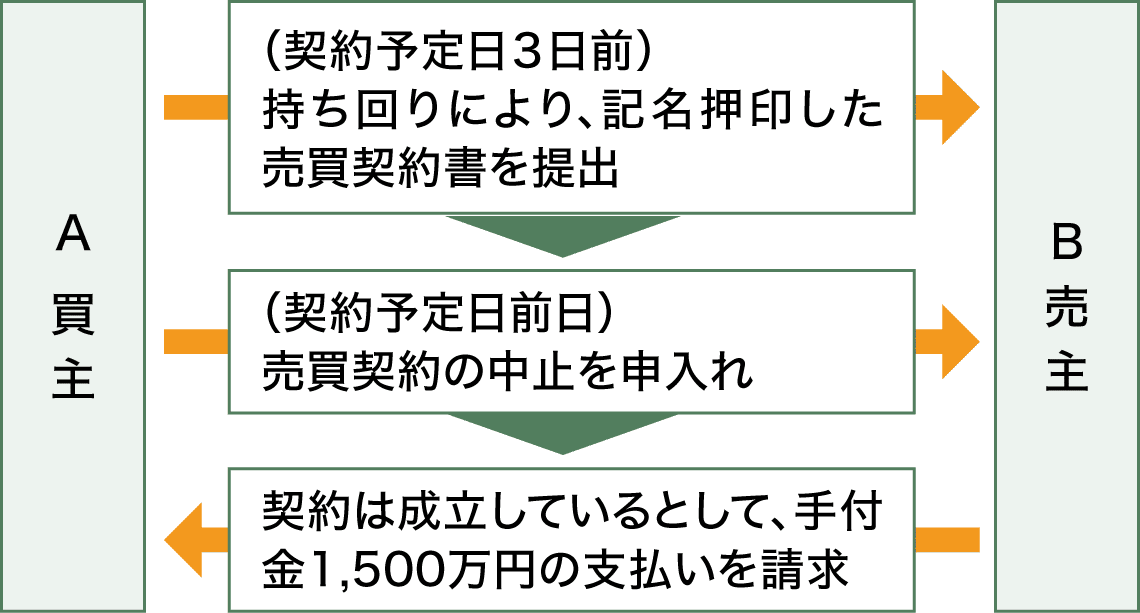

〈事例2〉 持ち回りによる売買契約書の記名押印で売買契約は成立したと主張された

A(買主)とB(売主)は、本件土地建物について、買付証明・売渡証明を取り交わした後、Aが作成した売買契約書案(売買代金9億5,500万円、手付金1,500万円)にて、売買契約を締結する合意をしました。契約締結の段取りとして、Bが代表者印の持ち出しができないことから、Aが事前に売買契約書に記名押印をすることにし、契約予定日の3日前にAは記名押印をした契約書をBに提出しました。

しかし、契約予定日前日に、Aに購入できない事情が生じたため、Aは一旦契約締結の10日間延期をBに申し入れ、その後購入を取りやめました。

するとBは、「相対する意思表示の合致があったことから売買契約は成立している。Aは売買契約書の手付解除特約による手付金を支払う必要がある」として1,500万円の支払いをAに求めました。

01契約を締結しない自由

契約に関する基本原則である「契約自由の原則」には、「①契約を締結し又は締結しない自由、②契約の相手方を選択する自由、③契約の内容を決定する自由、④契約締結の方式の自由」が含まれており、2020年4月施行の改正民法521条、522条2において明文化されています。

契約が成立するまでは、購入希望者が、交渉していた物件の購入をやめることは自由ですし、売却希望者も、売却をやめたり、交渉していた購入希望者との交渉をやめ、他の者と売買契約をすることは自由です※1。

※1 ほぼ契約交渉が終わって形式的作業を残すのみになり、相手方が契約の成立が確実と期待するに至った場合に、正当な理由なく契約の成立を妨げる行為(契約締結義務違反)をした場合には、締結はされていないので契約の成立は認められませんが、相手方が契約成立を信頼したことにより生じた費用等について賠償責任が生じる場合があります(札幌高裁 令和元年9月3日等)。

02不動産売買契約の成立

契約が成立すると、売主と買主は契約内容に従って権利を取得し、債務を履行する義務を負うことになります。そのため、当事者において、契約の成立は重要な問題です。

売買契約は、諾成・不要式の契約ですので、売買の本質的要素である目的物の所有権の移転と売買代金額について、一方当事者の申込みと他方当事者の承諾の意思表示が合致することによって成立するのが原則とされています (民法555条) 。

しかし、不動産の売買契約は、代金額が高額であることや、権利関係や契約関係が複雑多岐にわたるため、それらの調査、検討、手続等を進めながら、契約内容の細部を詰めて給付内容を確定させた上で契約書を作成し、終局的な合意に至るのが通常の取引慣行といわれています(福岡高裁 令和2年9月15日等)。

一般の売買と異なり、特に重要な資産である不動産の売買においては、売主と買主は、「合意した契約内容が記載されている不動産売買契約書に記名・押印し、相互に取り交わした時点」を、売買契約の成立とすることを前提としています。そしてそれまでは、契約の締結をしない自由が双方にあることを前提として、お互いに契約成立に向けての交渉をしているわけですから、〈事例1〉の「買付証明・売渡証明をもって契約が成立した」とか、〈事例2〉の「売買契約書に既に記名押印があり、売買の意思の合致があったことから契約は成立している」との主張は、いうなれば、当初売主・買主の両者が認識・合意していた契約成立というゴール地点を、契約を断られた後になって勝手に動かして、すでにゴールはされていると主張することになりますから、認められることにはなりません(参考:後述 04 参考裁判例)。

03宅建業者と預り金返還の拒絶

〈事例1〉の場合、宅建業者は「手付金・媒介手数料」とした領収書を買主に交付していますが、契約締結前に授受された申込等の金銭は、名目にかかわらず「預り金」として取り扱われます※2。そして、宅建業者が預り金の返還を拒む行為は、宅建業法47条の2第3項に抵触する違反行為に該当します。仮に、宅建業者の主張のとおり、売買契約が成立しているとすると、宅建業者は、業法35条の重要事項説明、業法37条の書面の交付をしていませんから、行政処分の対象となる宅建業法違反を、宅建業者自らが行っていると主張することになってしまいます。

※2 参考:宅地建物業法解釈・運用の考え方(規則16条の12第2号関係)

04参考裁判例

「買付証明・売渡証明の取り交わしをもって売買契約が有効に成立するものではないとした事例」として、大阪高裁 平成2年4月26日(判例時報1383-131)、奈良地裁 昭和60年12月26日(RETIO4-8)などが、「持ち回りによる記名押印された売買契約書がある場合に売買契約の成立が否定された事例」として、東京地裁 平成21年2月19日(RETIO81-82)が、また、「内金の授受があり、その後口頭にて売買契約が成立したとする売主の主張を否定した事例」として、東京地裁 平成26年12月18日(RETIO100-114)が見られます。

これらの裁判例や民法521条は、売買契約の締結を断った相手方から「口頭の合意で既に契約は成立している」などと主張されトラブルになった場合に、そのような主張は認められないことの参考資料として利用できると思われます。

一般財団法人不動産適正取引推進機構

調査研究部 上席主任研究員

不動産鑑定士

中戸 康文

一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)は、「不動産取引に関する紛争の未然防止と迅速な解決の推進」を目的に、1984(昭和59)年財団法人として設立。不動産取引に関する紛争事例や行政処分事例等の調査研究を行っており、これらの成果を機関誌『RETIO』やホームページなどによって情報提供している。

HP:https://www.retio.or.jp/